DIWO: Do-It-With-Others =みんなでやろう

畠中:なるほど。Lifepatchの結成には、インドネシアの社会や文化的な背景があり、そこにテクノロジーの汎用化や、メンバーそれぞれの専門性が加わるというある種の必然性があったように考えられますね。

アクバル:そうですね。それに、こうしてグループで活動することには、互いの専門知識や技術の必要性というのがあるんだと思います。僕がティンビルに初めて会ったのは、自分の大学です。彼がやっているプロジェクトに発酵が絡んでいて、専門的なことを調べるために僕の大学を訪ねてきたんです。そこで、何か分からない部分があったらしく、僕は大学に呼ばれてそのプロジェクトに参加することになりました。アンドレアスとの出会いも大学で、ウェブカムを使ってDIYで顕微鏡を作るワークショップ*3 を開催した時でした。でも、当時は、それがティンビルと同じ組織のプロジェクトだとは知りませんでした。そうしたことが重なり、やがて、多くのプロジェクトを一緒にやるようになりました。 僕らの繋がりはいたってシンプルで、多く持っていれば、少ししか持たない人を助けるべきだと。僕の場合、人よりも発酵技術に詳しかったから、その知識を彼らに提供した。僕の得意とする細胞生物学についても、知識を提供することができます。僕の場合はそんなふうに皆と結び付いています。

*3 ≪Hackteria - DIY Microscope Webcam≫…バイオアートのためのオープンソースの提供や情報共有を行うインターネット上のプラットフォーム「Hackteria」にて開発されたDIYによる顕微鏡。2009年2月にHackteriaの開発メンバーによるワークショップをガジャ・マダ大学(ジョグジャカルタ)にて開催した。2010年にはアクバルが中心となり大学の研究プロジェクトとして、このプロトタイプの開発研究を行った。Lifepatchでは、市販のウェブカムを用いてDIYで顕微鏡をつくる小学生を対象としたワークショップも開催。このワークショップでは、Lifepatchオリジナルのキットを用いて顕微鏡を製作し、ミジンコを観察しながら微生物への理解を深めることができる。

畠中:Lifepatchは知識を共有するネットワークのようなもの、ということでしょうか。

アンドレアス:そうですね。Lifepatchのネットワークには、個人の繋がりがあり、また共同体の繋がりもあります。コレクティブになることで知名度が上がれば、さらに関係が広がります。そのうえ、僕たちの活動は、日々の生活で感じた課題、ニーズに応えようというところからスタートするので、社会との繋がりは目に見える形で広がっていきます。今だったら、ティンビルはケフィア(発酵した乳飲料)を作るためにいろんな技術で牛乳を発酵させていて、僕はシンセサイザーをいじりつつ電子機器を開発しているわけですが、我々が集まりコレクティブになれば、もっと大きな挑戦をすることができます。

DIYであることはもちろんですが、インドネシアでは多分、DIWO精神の方が盛んです。誰かと共同作業をする中で自然に拡張していく、制御されないアウトプット、それが面白いんです。ティンビルとの作業は特に即興の要素が強いですね。インスタレーションにいきなり木を持ってきたりするんですよ。それに対応するときなんて「なるほど、そう来たか」って。それがきっかけでさらに考えることになります。「全体のバランスにどう影響するか。何をどうやって組み合わせたら、より強いコンセプトが生まれるだろう」とかね。一方、アクバルは専門の生命科学で、ものすごく単純だけど実用的な解決策を出してくる。僕にとって彼らとの作業は素晴らしい体験です。

アクバル:僕は、Lifepatchのメンバーのように様々なバックグラウンドを持つ人たちと接することで、専門分野の外で豊富な経験を得ています。研究室でバイオテクノロジーや農業の研究を続けるだけでいたら、Arduinoっていうプログラミングのことや、デジタル温室の自動システムの作り方、デジタル顕微鏡の作り方なんか知りようもなかった。あるメンバーは、計測器の作り方や、大学の実験で使うセンサーから温度を読み取り、ログを残すやり方まで教えてくれました。また別の組織(Hackteria)のメンバーからは、微生物を無菌操作するための層流システムを自作する方法を教わりました。専門分野が異なる人々のネットワークのおかげで、自分が抱える課題についても、別の角度から解決策を探ることができる。Lifepatchに属しているから、畠中さんとも、ICCとも出会えた。組織としてのLifepatchのネットワークは海外にも広がっていて、こうしたネットワークの力で、全員が知識を拡張できていると思います。

畠中:Lifepatchのプロジェクトや活動はもちろんですが、参加している個人や共同体同士の関係においてもテクノロジーと社会との関係が不可分なんですね。多様なテクノロジーや社会に対し、アクセスし続けることで拡張している。活動におけるポリシーや哲学があれば、お聞かせください。

ティンビル:社会との繋がりといっても、そもそもインドネシアはたくさんのことが発展の段階にあって、日本などとは状況が全く異なるんです。あるものでやるしかない。僕たちは何も、誰だっけ、あの器用で何でも作れる奴……マクガイバー! 『冒険野郎マクガイバー』 *4 を目指しているわけじゃないんです。

アンドレアス:器用で何でも作れる奴なら、もう一人いるよ、神様(笑)!

*4 『冒険野郎マクガイバー』…アメリカの映画会社が製作したアドベンチャードラマ。日本でも1988年に放送された。主人公・マクガイバーが手近な材料と豊富な科学知識の応用で数々の事件を解決する人気ドラマ。

ティンビル:(笑)そうね。僕たちは、何か万能で魔法のようなことをしたいわけじゃない。社会に対してやらなきゃいけないと思うことをしているだけなんです。たとえば、僕は、安全にお酒が飲みたい……。というのも、インドネシアは約90%がイスラム教でなんですが、ビールもリキュールも流通していて、飲酒自体は可能です。ただし、偽造酒が多くて危ない。事故も多いんです。だからアクバルの大学の教授にアルコールの作り方を聞きにいき、彼を紹介してもらった。それがきっかけで発酵技術に関わるプロジェクトをやるようになりました。

僕たちにテクノロジーに対する哲学があるとしたら、それを一部の有識者だけのものに留めないこと。つまり、大学のような機関と我々のような素人を繋げることですね。大学では頭脳明晰なたくさんの人が専門的な研究をしていて、そこには有用な情報がいくらもあるけど、一般的に流通しにくい。これまであまり意識はしていませんでしたが、我々は活動を通して、知識の源である大学と、我々や仲間、そして私たち一般市民との橋渡しをしようとしてきたのかもしれません。

畠中:では、さまざまな専門領域を有する人が集まるLifepatchでは、作品やプロジェクトはどのように発想され、実践されるのでしょう。作品、というかプロジェクトがどのように立ち上がり、実施されるのか、その過程を教えてください。

ティンビル:アートと科学に関するプロジェクトでも市民プロジェクトでも、僕らのプロジェクトは、いつもシンプルなアイデアからスタートします。

例えば「水」がテーマの展覧会だったとします。それまでに何らかの形で水に関係する活動をしてきたメンバーも多いでしょうから、まずは皆で集まり、展覧会のこと、そして今回は誰が参加したいかを話し合います。メンバーは普段、各自がそれぞれの活動をしているので、展覧会の声が掛かるのをきっかけに集まり、一緒に何ができるかを探るのです。必ずしも毎回全員がメインで参加するわけではなく、二人だけのこともあれば、三人だけのこともある。もちろん、細かい技術的な面では全員がサポートしますよ。僕には電子工学の知識は無いけど、はんだ付けなら手伝える、とかね。

実のところ、Lifepatchの作品ができる過程については、僕自身もっと深く理解したいと思っているんです。我々は実際の制作や運営は出来るんだけど、言語化が得意ではない。別のコミュニティの友達、例えば(ジョグジャカルタの)カルチュラル・スタディーズ・センターKUNCIのリサーチャーに相談したこともありますが、まだまだ表面的な理解に留まっている。そういうこともあり、Lifepatchでは、定期的に小さなイベントやプロジェクトに取り組んでいます。我々は、それをMingapa Bigini Mingapa Bigitu(インドネシア語で「これは何、あれは何」)、略してMBMBと呼んでいまが、この取り組みを通じて、活動のプロセスと知識を共有し、形になる状況が明解になれば、と考えています。それを共有すれば、さらに応用することができますから。

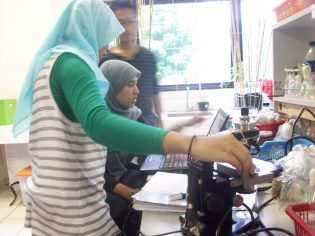

Mingapa Bigini Mingapa Bigituの記録(2015年)

畠中:創作過程を言語化することで、それをオープンソース化したいっていうことなんでしょうか。Lifepatchの場合は、展覧会やフェスティバルにおいてプロジェクト自体を作品化し、提示することもできると思うのですが。

ティンビル:実践こそが我々の言語です。今はまだ、実践を通じて言語を開発している状態で、実のところほとんどのメンバーはLifepatchの活動を十分に言語化することはできていないと思います。言葉にすることと、作ることとは別の作業なんですよね。

たしかに、私たちはプロジェクトをひとつの作品として提示したり、それをインスタレーションとして見せたりすることはできる。それが、私たちの活動を説明しているとも言えます。展示を見に来てくれて、作品を理解した人が、作品について書いてくれることもありますしね。でも、それは自分たちの言葉を作ることとは別の作業ですし、どうしても別の言語なんですよね。

- 次のページ

- アーティストは問題を提起する人