「ASIA HUNDREDS(アジア・ハンドレッズ)」は、国際交流基金アジアセンターの文化事業に参画するアーティストなどのプロフェッショナルを、インタビューや講演会を通して紹介するシリーズです。 文化・芸術のキーパーソンたちのことばを日英両言語で発信し、アジアの「いま」をアーカイブすることで、アジア域内における文化交流の更なる活性化を目指しています。

観客を挑発する

久野敦子(以下、久野):私はこれまでに、あなたの作品をふたつ拝見しています。ひとつは、2015年にインドのケーララ国際演劇祭と、シンガポール国際芸術祭で発表された『Eyes Open. Eyes Closed. (a.k.a. Traitriot)』(以下、『Traitriot』)です。もうひとつは『Passport Blessing Ceremony』(以下、『Passport』)で、これは「TPAM – 国際舞台芸術ミーティング in 横浜2016」(以下、TPAM)に参加した「ダンスアーカイブボックス@TPAM2016」で、手塚夏子さんのアーカイブボックス *1 からの発想を基に創作されました。いずれも現在の社会的、政治問題をとても興味深い手法で取り上げたものだと思います。ヴェヌーリさんのプロフィールには、「政治的扇動者(political provocateur)」としての身体に興味をお持ちだとありますが、この言葉の意味するところについてお聞かせいただけますか?

ヴェヌーリ・ペレラ(以下、ヴェヌーリ):「扇動者」 というのは、タンツターゲ・ベルリンのプログラムの中で私の作品を説明する際に使われた言葉だと思います。私は身体を通して観客を挑発したいと思っています。既存の社会や権力にただ同調するだけの人たちに、疑問を持つよう促す作品をつくりたいのです。スリランカでは、パフォーミング・アーツを有料で見せる場合、台詞や台本を検閲委員会に見せて、承認をもらわないといけません。つまり、言葉に関しては制約があるんですね。でもダンスに関しては、検閲を受けずに既存のものを覆すことができると気づいたんです。ダンスの内容が反権威主義的なものだったとしても、身体の表現は台本上に表すことはできないですから。

『Traitriot』は、無批判で暴力的な愛国心を問う作品で、観客には上演中、目を開けたり閉じたりしてもらいます。スリランカに関係する作品でありながら、残念ながら今日では、世界中で台頭する右翼的愛国主義に言及する作品となってしまいました。

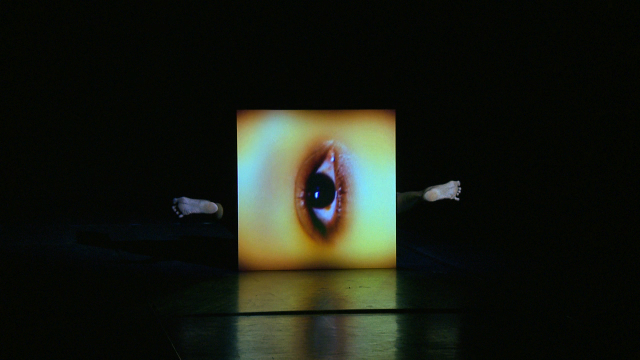

『Traitriot』Photo: Tuckys photography

『Traitriot』Photo: Walter Bickmann

ヴェヌーリ:一方の『Passport』は、国民国家によって私たちに課せられる、または「授与」される、国家的・法的アイデンティティについての作品です。国際社会の枠組みの中で決定づけられる、特定の社会政治的ヒエラルキーに対して疑問を投げかけます。私たちは、極めて下劣な方法で他の国に入国することをよしとしてしまい、ヒエラルキーを当たり前のものだと思うようになってしまいました。あるいは、「強い」パスポートが得られる国の人であれば、そういったことに対して、そもそも無知なのかもしれません。作品の冒頭、観客を国籍別に分けて、その中のドイツかスイス国籍の人に私と私のパスポートを祝福してもらう。そんな行為を通して、この状況のばかばかしさに気づき、疑問を持ってもらいたいのです。

『Passport』Photo: Kevin Lee

久野:そのようにして、社会に対して意識的に疑問を投げかける必要性を感じたきっかけは?

ヴェヌーリ:たまたまですが、私の周りの友人や家族ぐるみで付き合いのある人たちの中には、人権問題を専門とする弁護士や、活動家、ジャーナリストやアーティストがたくさんいます。ですから、そういった意識は常にあったのだと思います。海外に長年住んだのちスリランカ社会に戻ってきたので、なおさらそういう疑問が湧いてきたんでしょうね。30年にもわたる内戦が終結したばかりでしたが、内戦に関する説明責任の欠如と、和解に向けてのプロセスの行き詰まりは、本当にひどいものでした。多くのタミル人 *2 避難民が、劣悪なキャンプでの生活を余儀なくされていました。ジャーナリストや人権運動家たちが忽然と姿を消すといった不穏な出来事が増え、いつしかそういったことが当たり前のようになっていきました。アーティストや舞台制作者の中には、このような国内の出来事に言及する作品を積極的に展開している人もいましたが、ダンス作品をつくる人にはいませんでした。この現状をなんとかしなくてはと、思い立ったのがきっかけです。アーティストの役割とは、とりわけ私が置かれているような文脈においては、現状や権力に疑問を抱くことだと思うのです。

スリランカから離れて暮らす中で、ひとりで旅をすること、そして自分ひとりで行動することにだいぶ慣れてしまっていたんですが、いったん戻ると、女性がひとりで道を歩くといったそんな簡単なことが実に面倒であることを思い出しました。社会に内在する家父長制が、以前よりもはっきりと感じられるようになったのです。私は、コロンボの中流家庭出身で、英語が話せる女性であるという、それなりの特権があることを自覚していますし、それほどの波紋をもたらすことなく、何かに対して声を上げることもできます。まあ、自分の評判を落とすことはありますけど! また、年を取るにつれ、社会の中で自分がどう見られているか、どのように評価されるかといったことが気にならなくなるので、規範に挑戦する自由が得られるのかもしれません。

写真:山本尚明

久野:他にはどのような作品を、どういった背景でつくられているのですか?

ヴェヌーリ:私の初めてのソロ作品『Abhinskramanaya』は、ロンドンのラバン・センターでダンスを勉強しているときにつくった作品です。これは、私が慣れ親しみ、崇拝した領域(伝統舞踊)から離れ、まったく新しい未知の領域に足を踏み入れる時に感じた内的な葛藤を描いた、ある意味パーソナルな作品でした。私が受けてきた伝統的なトレーニングでは、非常にテクニカルで抽象的な動きが多かったので、動きに意味を見出し、絶対に必要な時にだけ動くということに対しての反発があったのだと思います。振り付けに苦しみ、作品もなかなか形にならず、自分のことをまったくクリエイティブだと感じられませんでした。ですから、ラバンでその年の振付賞をいただいた時にはかなり驚きました。その時の指導者が「自分の振付の声を信じなさい」と、成績表に書いてくれたんです。将来的にも作品をつくっていこうと少しでも思えるようになったのは、この言葉に自信をもらったからだと思います。

ふたつ目の作品『Soldier』は、ロンドンのザ・プレイスで、若手振付家のための創作プラットフォームである「Resolutions!」のために創作した短いソロ作品です。クリストファー・エングダールという若い振付家のコンセプトを元に、ふたつの短い踊りを共同製作したのですが、これはすでにあったそれぞれの作品に互いが応える形でつくったものでした。彼のソロを見て、意識的にではないのですが、戦争のイメージが繰り返し頭に浮かんだんです。コロンボに育った私は、狭い世界に生きていて内戦の影響を直接受けたわけではないので、最初は驚きました。でも最終的には、戦争というものが私たちの精神に植えつけられてしまっていること、そして、私も生まれた時からニュースで戦争を見続けていたことに気づいたんです。道端の検問所に兵隊がいて、時折首都で爆弾が爆発する。そんなことは日常の一部でした。

ロンドンから帰国後、私は拷問やトラウマのサバイバーたちを心理社会的観点から支える地元のNGOで働き始めました。この間、内戦終結直後の2009年に、初めて北部と東部の戦場跡地に入りました。私は心理学者としての立場で、強制移住させられた人たちのコミュニティーを視察しました。そこで、内戦によって傷ついた人たちの窮状を目の当たりにしました。こうした経験は私に大きな影響を与えました。私の母の友人であるクマリは、スリランカ東部にある難民キャンプのタミル人コミュニティーとともに暮らし、働き、『聞いたことがない人々へ』と題された詩集をシンハラ語で書きました。クマリが朗読した自身の経験や、人々から集めた話を元に書いた詩は、私自身が視察中に見聞きしたことと共鳴するように思いました。彼女の詩は、声なき声を拾い上げているのだと強く感じました。その後、彼女の詩を取り入れて創作した『Thalattu』という作品を、オン・ケンセンのキュレーションによる2013年のダンス・プラットフォーム第2弾で発表しました。このプロセスから、子どもを亡くした母親たちの物語が生まれました。

『Kesel Maduwa』は、2014年から仏教僧が主導するようになった、イスラム教徒の少数コミュニティーに対する暴力的な攻撃やヘイト・スピーチに触発された作品です。

近年、特に30年におよぶ内戦の終結後、国家的アイデンティティとその(再)構築は、かなり暴力的な形で燃え上がっています。スリランカでは僧侶の社会的地位は高く、警察でさえ彼らに干渉することができません。仏教徒でありシンハラ人 *3 である私は、こうした事件を恥ずかしく思い、怒りを覚えました。2014年、「コロンボスコープ・フェスティバル」のオープニングのために、「歴史をつくる」というテーマでつくったのがこの作品でした。ここでは、私たちの社会の中核に、非主流派の狂気として忍び寄ってくる宗教的、人種的過激思想を取り上げ、この「儀式」によって取り除くことを試みました。この作品もまた、クマリと共同で創作し、作品のための風刺的文章を書いています。

『Kesel Maduwa』Photo: Isuru Perera

ダンス、演劇、そして心理学者

久野:私が拝見した作品では、あなたは観客に語りかけ、とても上手にリラックスしたムードをつくっていました。ユーモアのある人だなと思いました。それはやは、あなたが心理学を専門的に学んで学位を持っていることと関係あるのでしょうか?

ヴェヌーリ:心理学を学んだことよりも、ステージの上に立ち、演劇の仕事をしてきた経験に直結しているのかもしれません。私のほとんどの作品は暗く、ミニマリスティックです。念のためお伝えしておくと、私自身は陽気ですよ! 喋るという行為は、作品の中に「支配的な存在としての自分」が欠落している感じがあることのジレンマを解消して、ちょっとした軽さを生み出すために行っています。『Traitriot』の中で観客に語りかけるのは、主に作品の中で彼らにやってほしいことがあるので、それを指示するためです。それから観客の方々には、歓迎されているように感じてリラックスしてもらいたいと思っています。そうすることで、あとで作品が暴力的でグロテスクになる時に、体験のスイッチががらりと切り替わってほしいんです。この作品は支配や操作について語るものなので、最初に私が優しさを示すことによって、観客の期待感を裏切り、操ることができるのです。

『Passport』は、ある意味ダイレクトに私的な内容なので、この個人的な儀式については、最初に観客に説明をします。ここでもまた、儀礼的な行いが次第に居心地の悪い領域に入っていくので、観客を実験的な旅にいざなう感じだと思っています。私にとって、こうした観客の体験は非常に重要な要素になってきていますね。

久野:心理学の勉強をダンスにどう関連づけていますか?

ヴェヌーリ:私は、社会に貢献しなくてはならないという強い意識を持つよう教えられて育ちました。振付家やプロのダンサーになる意思はまったくありませんでした。でも、ダンスを仕事に取り入れ、それを何かに「役立てたい」という気持ちがあったので、ダンス・セラピーという答えにたどり着きました。その準備のために心理学を学んだのです。のちにラバンに行ったのは、大学院の学位を取得できる場所だったからです。「Dance in the Community」という修士課程で「コミュニティー・ダンス」を学びました。そこでは、動作セラピーと治癒的動作の違いや、社会から取り残されたコミュニティーとダンスでどのように関わるかについて学びました。

写真:山本尚明

ヴェヌーリ:私はあるタイプのパフォーマンス・プロジェクトに興味を持ちましたが、思うに自分が心理学に興味を持って学んできたことが認められ、それらへの参加を許されてきた感じです。例えば、2005年と2006年に行われたエジンバラ国際フェスティバルの舞台プロジェクトには、進行役、振付家、そしてパフォーマーとして参加することができました。フェスティバルでは、アジアの津波やスリランカの南部と東部で起きた内戦によって影響を受けた子どもたちと作品をつくりました。また、さまざまな障がいのある人たちのダンス・カンパニー「DIN A 13」が行った『Upheaval』と題されたプロジェクトには、ダンサーとして参加しました。この時のダンサーのうち3人は、内戦時に地雷を踏んでしまった元兵士でした。

転機――キュレーターとの出会い

久野:その後、転機が訪れたのですね。

ヴェヌーリ:はい。ラバンでの経験を経て、ダンス・セラピストではなく、パフォーマーやクリエイターとしてダンスに関わりたいという気持ちの変化がありました。しかし、2009年に帰国すると、自国のダンス・シーンに馴染めない自分がいて、途方に暮れました。そこで地元のNGOでフルタイムの心理学者として働き始めました。多くのことを学べる場所でしたが、仕事自体にはあまり満足できませんでした。その団体で使われる手法は、その時働きかけていたコミュニティーに、長期的な影響をもたらすことはできないと感じたのです。さらに、ひとりの若い女性として既存の家父長制構造を変えることも、やはり不可能でした。 2010年にゲーテ・インスティトゥートのディレクターが、インディペンデントなダンスのためのプラットフォームをつくるために、シンガポールからタン・フクエンをキュレーターとして招へいしました。この時私は、フクエンと地域のダンス・コミュニティーの間に立つ調整役を頼まれました。ある時、彼に作品を見せるよう言われ、プラットフォームでパフォーマンスをするよう強く勧められました。

「コロンボ・ダンス・プラットフォーム」の第1弾では、まずロンドン滞在中に創作した短いソロ作品をふたつ披露しました。フクエンは、私を観客に紹介する際にこんなことを言いました。「ヴェヌーリ・ペレラは、チトゥラセナ・ダンスカンパニーの元メンバーで、インディペンデント・アーティストとしてのキャリアをスタートさせたところです」。ステージに上がる前にそう言われ、「私、本当にそうするの?」と、自問したのを覚えています。その後、1年ほどかけて次第にフルタイムの仕事を完全に離れ、できる限りインディペンデントなダンスの活動ができるようにしていきました。でも、そもそも「インディペンデント・ダンス」と呼べるようなダンス・シーンはなく、仕事がまったくこない、あるいはお金にならないものが多く、簡単な道のりではありませんでした。私は劇団と仕事をしていますが、最近になってパフォーマンス・アートのプラットフォームに自分の居場所を見つけました。どこかに勤めるわけでもなくダンサーをしていると言うと(そう言える勇気を持てるようになったのはごく最近のことです)、地元の多くの人は信じられないといった表情で私を見ます。自分のダンス・スクールやカンパニーさえも持っていないこと、それでも仕事で旅に出られることが理解できないようです。

私は、動作とかパフォーマンスには変革をもたらす力があると信じています。そして、心(mind)と身体(body)も相互に繋がっていると。私は、「和解」など、あらゆる文脈の中でクリエイティブで治癒的な動作を追求し続けています。スリランカでは、夜通し行われる儀式はすべて、本質的には心理社会的なセラピーであり、コミュニティーの癒しです。なので、儀式というものをリサーチすることも、ダンスと心理学を結びつけるひとつの方法なのだと思っています。現在取り組んでいるシリーズでは、1回につきひとりの観客を相手に語り、動きます。真っ暗闇の中で、とても親密な状況で。観客からは、色々な意味で「治癒的」な作品だという反応をいただいていますし、パフォーマーとしての自分にとっても、たいへん大きな変革をもたらしてくれた作品です。

写真:山本尚明

ダンス・プラットフォームの重要性

久野:「ダンス・プラットフォーム」は、コロンボのダンス・シーンにおいて重要な役割を担っているのですか?

ヴェヌーリ:はい、そう思います。ここは、インディペンデントなダンサーたちにとって小規模な作品を見せる唯一のプラットフォームだからです。実験的な作品、破壊活動的なアート作品を見せても安全な場所であるということも重要です。しかし、コンテンポラリーなダンス・シーンや実験的な作品発表の場は、やはりとても限られています。ゆっくりと拡大していくことを期待しているのですが。大きな規模の物事のなかではそれほど重要な枠割を担っていないように思えるかもしれませんが、やはりプラットフォームはとても重要で、必要不可欠です。ここではダンサー/振付家たちだけでなく、身体を扱う人であれば誰でも面白いコラボレーションに参加できますし、それが興味深い会話や視点を生み出しているんだと思います。パフォーマンスの後にはたいていディスカッションがあるので、それが批評的で参加型のオーディエンスも育てていくのだと感じます。

2年に1度の開催ですが、コミュニティーとのミーティング、ワークショップ、フィルム上映会、創作プロセスといったさまざまなイベントを試みています。これまでのキュレーターたち、オン・ケンセン(シンガポール)とアンナ・ワーグナー(ドイツ)は、ドラマトゥルクとしてコミッション・ワークに貢献しています。昨年は、1週間におよぶダンス・キャンプを行い、選ばれた何人かのダンサー/振付家がそれぞれの初期コンセプトとプロセスを共有しました。創作のプロセスを見守り、指導していただくため、インドのプリティ・アトレーヤとシャンカル・ヴェンカテシュワランをメンターとして迎えました。ただ、公開パフォーマンスがない時に人を集めるのはなかなか難しく、コロンボ・ダンス・プラットフォームの直後は、1年かそれ以上の間、何も起こらないのが現状です。

写真:山本尚明

*1 保存ではなく再創作を目的としたダンスアーカイブを作家自らつくるプロジェクト。シンガポールのシアターワークスの芸術監督オン・ケンセンの提唱により開始。2014年から2016年、3期にわたって開催された。1期では、セゾン文化財団が主催となり、日本のダンス作家7名が「ダンスアーカイブボックス」を制作、2期目ではシンガポール国際芸術祭の一プログラムとして、南アジアのダンサー達が箱を使って作品を再創作し、3期目は、TPAMにおいて、ダンス・ドラマトゥルクの中島那奈子のディレクションのもと、プロジェクトの報告、および新しい切り口からこれからの方向性を示唆するデモンストレーション、シンポジウムが開催された。

*2 スリランカの総人口の約15%(2012年現在)を占める、最大の少数民族。主にスリランカの北部・東部、南インドのタミル・ナードゥ州に住み、タミル語を話す。

*3 スリランカの総人口の約75%(2012年現在)を占める民族。シンハラは「ライオン(獅子)の子孫」の意味。

- 次のページ

- スリランカにおけるダンスの現状