J-POPの音楽性を広げたい

柴:ここ数年、アジア各国でもグローバルな音楽のトレンドを時差なく取り入れるセンスを共有している作り手やパフォーマーが増えましたね。

橘:増えたと思います。ガラッと変わりました。ちょっと衝撃ですね。変な言い方なんですけど、僕たちが2004年にアジアで初めてライブをやったときって、J-POPってすごい音楽だと思っていたんです。どの国からも「いいね」と言われていた。でも、他のアジアの国も世界のトレンドを取り入れて音楽的にどんどん成長してる。僕たちもそれを目の当たりにしたからこそ、ずっとこのままのJ-POPでいいのかなって疑問を持ったりしたんです。J-POPにも、もっと新しいサウンドや音楽性が入ってくるべきなんじゃないかと考えるようになりました。

柴:それが先ほど仰った危機感に繋がった。

橘:そうですね。やっぱり自分たちの音楽は日本を代表して行ってるわけですから、そこで日本が格好悪いと思われるのは悔しいので。同じ土俵で戦えるような音楽を作っていきたいという気持ちになりました。

柴:アジアのパフォーマーやクリエイターを見ていて、格好いい音楽が増えてきたと感じる理由についてはどんな風に考えていますか?

橘:やっぱりインターネット、SNSの普及でしょうね。昔はクラブに行って最新の音楽情報をキャッチする必要があったし、そこで音楽をかけてる人たちも、どこからか情報を知ったわけで、伝わるのに時間がかかった。でも今は、足で探すよりSNSとかインターネットで探したほうが早い。僕が曲作りを勉強した時もそうなんですけど、海外のトラックメーカーが曲を作っている動画を片っ端からみて勉強できるんです。そういう風に知識を得る最短ルートが、全世界共通で生まれた。トラックメーカーも、ビデオを撮る人やステージセットを考える人も、格好いいものを沢山知ることができる。そうなると全体のクオリティが上がっていくのは自然なのかなと思います。

柴:でも、橘さんが危機感を覚えたということは、J-POPだけ、日本だけがそういう状況に遅れているという印象があったんじゃないかと思います。

橘:正直、僕はそれを感じることはありましたね。最近考えるんですけど、90年代のJ-POPが売れすぎたがゆえに、スタンダードがそれだけになっちゃったということがあったんじゃないかと思うんです。でも、そうなっちゃうのは自分の中でも悔しい部分でもありますし。もう少し音楽性を広げたいということを常に考えながら音作りをしてますね。

柴:そもそも橘さんはダンス&ボーカルのパフォーマーとしてデビューして、キャリアを積み重ねてきたわけですよね。でも、今は自分自身で作曲もするし、サウンドプロデュースも手掛けています。そういうモチベーションはいつ頃から生まれたんでしょうか。

橘:もともとトラックメイキングをやりたいというのは思っていて、シンセを買って遊びで曲を作ったりもしていたんです。でも、本格的にやるようになったのは2012年にソロデビューしたときですね。そのときにいろんな人と共作をして、そこからどんどん興味がわいてきた。自分のイメージをより正確に伝えるためには、自分が作るのが一番いいんじゃないかと思った。そこから独学で必死に勉強してきた感じですね。

柴:実際に曲を作っていく中で、手応えを感じるようになりました?

橘:そうですね。性格的に合ってるなと思いました。ずっと集中できるタイプなので。あと、細かいことを言うと、w-inds.の楽曲を海外のトラックメーカーから買っていた時期があって。そのデモと、自分たちでアレンジし直して発売した曲の音が、どう考えても違うんです。ボーカルだけじゃなく、音が軽いという気持ちがあった。今思えば当時は何の知識もなかったんですけれど、絶対に何かが違うというのは気付いていたので。そういう意味でも向いていたのかもしれないと思います。

柴:最初に自分で作曲とサウンドプロデュースを手掛けたのは『We Don't Need To Talk Anymore』でした。あの曲以降、それまでのw-inds.のファン以外にもリスナー層が広がったと思うんですが、その変化はどう感じました?

橘:純粋に嬉しかったですね。『We Don't Need To Talk Anymore』から僕が作ったということではあるんですけど、その前からやりたい音楽性、方向性は自分のなかでブレていなかったので。あの曲がきっかけになってくれたのは嬉しかったです。

日本でも少しずつムードが変わってきた

柴:その方向性が、先ほど仰ったようなそれまでのJ-POPではなく、グローバルな世界のトレンドを取り入れた音楽性だったわけですね。個人的な印象としても、J-POPのサウンドと、そういった世界のトレンドを取り入れたK-POPなどアジア各国のサウンドには、どこか音の響きの違いがあるのを感じます。

橘:全く違いますね。それが一番わかるのがフェスや大きな会場でやったときなんです。大きな音を鳴らしたときに、響き方が全然違うのが一目瞭然でわかる。たとえばiPhoneのイヤホンで聴いてると気付かない部分ではあるんですけれど、大きな音で聴く環境になるとこんなにも違うのかと感じることはありましたね。日本にもそういう音楽が広がってほしいという気持ちがあって。それで自分たちでやってみようとトライした。そういう気持ちは強いですね。

柴:ただ、2018年になって日本でも少しずつムードが変わってきた印象があるんです。たとえば三浦大知さんとか、宇多田ヒカルさんのプロデュースでデビューした小袋成彬さんとか、yahyel(ヤイエル)というアンダーグラウンドなグループとか、グローバルな音楽のトレンドに刺激を受けつつ、そこに日本らしさを上手く昇華した音作りができる人がここに来て増えているような気がします。

橘:僕もすごく増えてると思います。それは純粋に嬉しいですね。

コンセプトは「ジャンルレスなポップス」

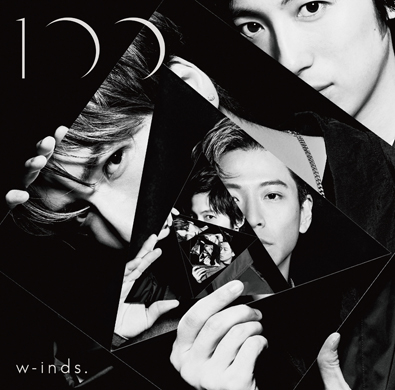

柴:新作アルバム『100』についても聞かせてください。このアルバムでは、全曲のサウンドプロデュースを橘さんが手掛けています。これはいずれやってみたいと考えていたことだったんでしょうか。

橘:そうですね。やってみたいと思ってました。『100』というタイトルは33、33、34という自分たち3人の今の年齢を足した数字から来ているんです。つまり自分たちの人生を象徴するタイトルでもあるから、全部自分たちで作ることで説得力のあるアルバムができるんじゃないかなって。タイトル負けしないようなものを作ろうと、全部プロデュースしようと思いました。

柴:アルバムを聴いた印象ですが、一つのジャンルに揃えたというよりは、今のポップ・ミュージックのいろんなテイストにトライした印象があります。コンセプトやテーマはどんなものだったんでしょうか。

橘:コンセプトは本当にジャンルレスというものですね。幅広くジャンルレスなポップスのアルバムを作りたいというのは思っていました。

柴:『The love』のようなインディーR&Bもあれば、トロピカル・ハウス*3 、フューチャー・ベース*4 もある。いろいろなジャンルの曲調がアルバムにはありますが、逆に「これはやらない」と決めたものはありますか。

*3 四つ打ちのリズムをとるハウスミュージックの中でも、比較的テンポが緩やかで、生音に近い音色を取り入れた軽やかな聴き心地のもの。

*4 シンセサイザーのきらびやかな音色と声を細かく加工した独特のボイスサンプルが特徴のダンスミュージック。J-POPの代表的な例ではPerfumeの『無限未来』など。

橘:作ったけどやらなかった曲は何個もあります。基本的にライブをやってるイメージをしながら音楽を作るんですけど、どうしてもライブのイメージがわかなくてナシにした曲もあります。たとえばトラップ・ミュージックの曲調は、本当はやりたかったんですけど、ライブのイメージがわかなくてやめました。

柴:アルバムのリリースからすぐにツアーも始まりました。ライブでのパフォーマンスがイメージできることは重要だったんですね。

- 次のページ

- w-inds.が抱く、アジアをまたいだ目標とは?