リリィ・ユリアンティ・ファリッド(以下、リリィ):YOMUプロジェクトに掲載する作品のコンセプトは、どのように膨らませていったのですか?

インタン・パラマディタ(以下、インタン):このパンデミック中にさまざまなことが話されたし、たくさんの不平不満が生じました。それなのに、この状況を回想して執筆したものがないのは、作家としてなんだか変だなと感じていました。しかしそれは、何が発生しているのかをじっと見つめ、熟慮するためには、時間が必要だったのだと思います。

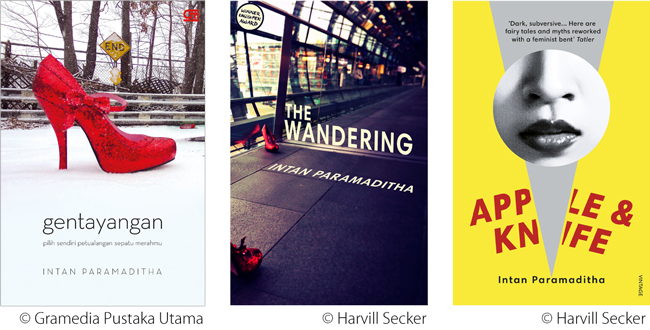

私が経験したことは、昨年と今年とでずいぶん異なっています。昨年、新型コロナウイルスが世界的なパンデミックになったと表明されたとき、小説『Gentayangan(彷徨)』(英題『The Wandering』)のプロモーション活動のため、私はロンドンにいました。2か月間滞在する予定で、すべてのスケジュールがすでに調整されていました。私は講義を行っている大学から休みをもらっていましたし、広報もイベントの段取りをしていました。ところが現地に到着してみると、イベントを1回開催したところで終了になってしまったのです。

その後、私はロンドンで病気にもかかりました。あれがコロナだったのかどうかはわかりません。回復後、予定より早くオーストラリアへ帰ることに決めました。トラウマと呼ぶに十分な経験でした。一方で今年は、もはや気を取られるようなこともなく、執筆できています。これは、今年(※2021年)の年末まではオーストラリアから出られないということを、私自身が受け入れたからなのかもしれません。

このパンデミックの最中、自分の特権について、たくさん考えを巡らせました。私はそもそも一人でいるのが好きで、何時間でも書き物をしていられる内向的な人間です。しかも私には、そうすることができる家がある。この特権はすべての人にあるわけではありません。私の学生の多くは、小さな下宿の部屋をほかの学生とシェアしており、快適な空間はありませんし、図書館へのアクセスも難しいです。

一方私は、たくさんのことをすることができるし、きちんと執筆することもできるので、少し申し訳なく感じています。

アズハリ・アイユブ(以下、アズハリ):私が住んでいるアチェでは、あちこちにコーヒーショップがあり、そこはまるで安全地帯のような役割を果たしています。当初はそれについて書こうとしたのですが、より内省的なことを書くことに決めました。ここ1年半の間に発見したことがたくさんあります。特に、バンダ・アチェの家からより人の少ない場所へ「避難」すると、パンデミックについて人々が話す内容が多様になることです。

「避難」する前は、私の方から質問しなければなりませんでしたが、ここではたくさんの人が会話に誘ってくれます。彼らは決まって「これは本物のパンデミックなのか?」と尋ねてきます。そして「ワクチンというものは危険だから打たない方がよい」などと、私に言い聞かせるのです。初めの頃は私も議論で応戦していましたが、結局は身を引きました。私は、彼らの見解を聞き、どのようにしたら彼らがこの情報を受け入れ、行動に移すようになるのかを知りたいだけなのです。

現実というのは、とても面白いものです。サバンにいたとき、私がコーヒーを飲む間、1時間以上も待っている一人のバイクタクシー運転手がいました。経済も観光も低迷していたので、私を乗せたかったのです。少しの間ぶらぶらするのも悪くないと思い、私はバイクタクシーに乗り込みました。実際には2時間も乗ることとなり、その間、新型コロナウイルスのワクチンが危険だというYouTubeの動画をいくつも見せられたのです!

当初は、こういった会話は役に立たないものだと考えていました。しかし、これらはすべて、身の周りで起こったことなのです。

YOMUの執筆依頼をいただいたとき、この小さな体験を、ドリアンを話のタネに書くことにしました。ドリアンって、聖なる果物でしょう?どこにでも植えられていて、価格も安く、どんな階級の人でも手に入れることができる。突然コロナが発生し、気晴らしになるものがうんと少なくなり、アチェの人たちは皆、ドリアンに幸福感を覚えるようになりました。彼らはドリアン農園を再開したり、親族を誘って農園へ出かけたりしました。みんなそっちの方向へ行きました。

ジギー・ゼシャゼオフィナザブリスキー(以下、ジギー):私は家からほとんど出ていないので、外の状況を知りません。以前から、私は家にいるのが好きなのです。ニューノーマルだなんて、変な言葉です。だって、私にとってはこれがノーマルですから!そんな私でも、多くの人がこのような生活スタイルを続けられないことはわかります。母はいつもたくさんの人と会っていたので、突然気が狂ってしまうのではないかと不安に思っているようです。

何が新しいのかと言えば、私バージョンのノーマルを受け入れるよう、全員が「強要されている」ことでしょう。これまで小さかった私の世界は、北京ダックみたいに急激に大きく膨れることを余儀なくされました。以前は静かだった私のような日常に、突如たくさんの人が放り込まれた。それで、このような物語を書いたのです。普段は外にいた家族が家の中にいなければならなくなり、私は家族の日常を目にすることになりました。もちろん、それで不満に思うことだってあります。

葛藤は、内部で起こっています。私の母は注射が怖いので、ワクチン接種をしたがりません。経口ワクチンを希望しています。父も、市外へ出る必要ができてはじめてワクチンを受けました。姉はワーカホリックなので、私は、姉の赤ちゃんの面倒を見ています。叔母は元看護士なのですが、周囲の人々の世話に疲れて亡くなりました。祖母は、考えすぎが原因で倒れ、亡くなりました。これらは直接的にはウイルスのせいではないけれど、影響はあるのです。

リリィ:パンデミック中の執筆の方が、難しいですか?

アズハリ:最初は、簡単に集中できるだろうと考えていました。元々一人でいるのが好きだからです。ところがパンデミックも6か月が過ぎた頃、ふと立ち止まりました。何かを失ったかのようでした。いつもなら、書き終わったあと、コーヒーショップへ行って友達と会います。友達は相変わらずコーヒーショップにいたのですが、そこで彼らと会う勇気が私にはなかったのです!(笑)それほどまでに、このパンデミックを恐れていました。

でも考えてみれば、今は、パンデミック中で、最も美しい時間だと思います。以前には帰る時間がないと言って数十年も会えていなかった友達が、地元に戻ってきて、さらにどこへも行くことができないのですから。恐怖心が減っていく中で、彼らと会うことが叶い、一緒に活動することができました。例えば、小説『Kura-Kura Berjanggut(あごひげの亀)』の翻案を進めているところです。一緒にやるので、速いです。

リリィ:ファイサルさん、あなたの作品は夢についてですね。このテーマは以前から準備されていたものなのでしょうか?それとも、自然発生的に創作されたものですか?

ファイサル・オッダン(以下、ファイサル):パンデミック中は、ほとんど何も執筆しませんでした。ほかの皆さんにとって家にいるということは、考えたり読んだりする時間もスペースも最大限あるということになるでしょう。しかし私は、多くのことを心配するのに時間を費やしたように感じています。

ゴワにある義父母の家も、マロスにある自宅も、どちらもモスクの近くにあります。モスクから、死を知らせる放送が度々聞こえてきました。そのすべてが、近く感じられました。Google Mapで確認したところ、自宅から新型コロナウイルスで亡くなった方のための公共墓地は、2キロほどしか離れていないことがわかりました。救急車が頻繁に通るのも、納得です。 パンデミック中、私に不安感を与えていたのは、これだったのです。YOMUから執筆の依頼をいただいたとき、引き受けなければならないと感じました。再び不安をかき集め、それを文章にまとめ上げる理由を作るためです。モスクから聞こえてくる死を告げる声、行ったり来たりする救急車の音、それから変な夢に関する不安。

あるとき、私は寝言を言いながら夢を見ていたようです。それ以前には、一度もないことでした。妻によると、こんなことを言っていたそうです。「邪魔をしないでくれ!今、スワブ*のコンテスト中なんだ!」と。翌日、妻が話してくれたとき、私はそのことを覚えていませんでした。それに無茶苦茶ですよね。PCRのコンテストって何なんでしょう?そんなことがあって、私は夢をコントロールすることができる人の話を書きました。

* Swab(スワブ) 医療用の綿棒。鼻から粘液を採取する際などに使われる。

マカッサルに戻ると、視覚障害者向けに執筆講座のクラスを開かないかと、友達から誘いを受けました。私は、彼らがパンデミックに対応する方法から、多くを学びました。例えば、ソーシャルディスタンスが呼びかけられたことにより、彼らは苦労しています。道を渡るとき、平時であれば助けてくれる人がいるけれど、今は互いに近づくのが怖いという状況です。また彼らは、触れることで物の形を識別しますが、それも危険になってしまいました。

私は、物語の中に、彼らの体験を入れてもよいかどうか、彼らに許可を取り、意見を聞きました。それを取り集め、この短編ができあがりました。

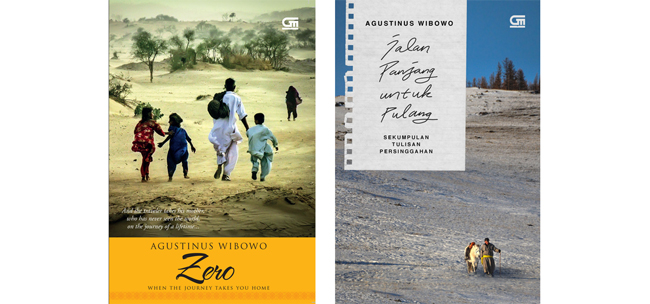

リリィ:アグスティヌスさんは、いかがですか?パンデミックの間、あなたにはどんなことが起こりましたか?瞑想と株式を勉強していると聞きましたが。

アグスティヌス・ウィボウォ(以下、アグスティヌス):以前の私には、インターネットなしで生きられるという特長がありました。10日間ノンストップで携帯電話やインターネットなしでも、快適に過ごせていたのです。パンデミックの最初の6か月間は、自分の創造性を内面化したり、実践するには最高だと感じていました。しかしその後、この考えは揺らぎます。イベントはすべてキャンセルとなり、読者と会うこともできず、執筆講座のクラスもすべて中止になりました。そこで恐怖を感じはじめたのです!

私は、2003年、中国の北京でSARSが発生した際に、ロックダウンを経験しています。しかしあのとき、中国のロックダウンは最長2か月間で、流行も収まりました。一方ここでは、いつまで続くのでしょうか?(笑)ただ、この環境に順応しなければ、頭がおかしくなってしまいそうです。偶然、執筆講座のクラスをオンラインで開かないかと誘ってくれた方がいて、否応なしに、ついに初めて家にモデムを取り付けることになりました。

そして今、人々は、いとも簡単にインターネットから新たな知識を学べるのだということを感じています。私は学習者として、他人の知識を簡単に得ることができるのです。YouTubeから心理学を学び、それだけにとどまらず蛇の動画を熱心に見るようになりました。私は蛇に噛まれる夢をよく見るので、トラウマを克服するために蛇の動画を見たというわけです。ありがたいことに、ひたすら蛇の動画を見たおかげで、今では口紅を塗った魅力的な蛇を夢に見るようになりました。

そして、どういうわけか私は、株式に迷い込みました。インドネシアでは、株式と仮想通貨がトレンドとなり、「コロナ世代」が続々と投資家になっているという話もあります。食堂で食事をしていると、隣の人が株式・仮想通貨・チャートについて話しているのも聞こえてきます。それで勉強会に申し込み、集中的に学び始めました。ついには、株式のコードを1か月間丸々、夢に見るまでになりました。YouTubeというのは、人生を大きく変えるものなのですね!

YOMUから執筆依頼があったのは、文学という面では底辺にいるときでした。大きな変化を経たため、今の自分はいったい何者なのかと自分に問いかけ、混乱していました。読書をするにも苦労し、批判的に考えるのにも苦労する一方で、株式分析の方は順調に進んでいました。私の本の一節を引用した友人がいたのですが、私自身はそれを書いたことすら忘れていたのです。自分自身を見つけ出す必要があるようでした。

ある友人と話し合った末、その友人は、パンデミック中に私自身に起こった変化について書くのはどうかと提案してくれました。そしてこのエッセイが私の助けとなってくれました。起こったことのすべてをまとめ終わった後、私たちの世界や人間性は混乱しているように見えました。しかしその一方で、私たちが得ることができる新たな知識や情報量が、これほどまでに多いということも含め、あまり多くは語られないポジティブな面も多くありました。

こうした中で、私たちには、変化に流され、繰り返し質問をしはじめるようになる段階があります。「今の私たちって、いったい誰なんだろう?私たちは、どれくらい変化したのだろう?」私はこれを、株式で経験しました。そして、率先して瞑想することではじめて、バランスがとれる点を見つけることができました。世界の変化に流されたら、時代に押しつぶされてしまうでしょう。私たちは自分自身の価値観を持ち続けなければならないし、バランスを追い求めなければなりません。

私は、同じ人間です。でも私は、株式からは幸福を得られないということにも気づいています。私にとっての幸福は、ほかの人と考えやアイデアを分かち合えたときにやってくるものです。「ワークショップでも開いて、『作家起業家』になったら?」と冗談を言ってくる友人もいるんですよ!(笑)

リリィ:このパンデミックの間、作家という職業を携えて国と向き合ったとき、いかに作家が保護されておらず、緊急資金へのアクセスも難しいかということが明らかになりました。皆さんは、どのように見ていますか?

インタン:「作家起業家」というと、超資本主義者のような印象を与えるかもしれません。しかしよく考えてみると、これまで私たちはそちらの方向へ考えを巡らせたことがなかったので、現在のようにあらゆるサポートシステムが停止した際には、活動が困難となってしまうのではないでしょうか。多くの作家起業家と独立出版社は、お互いに作品を購入し合って読むためのコミュニティーを意図的に作る。私は「なるほど、そういう方法があるのね?」と思いましたね。たぶんこれは、経済的によりサステイナブルな方法で、私たちはここから学ぶことができるでしょう。

アズハリ:私は、皆さんより小さな町に住んでいるので、おそらく必要なものがあまり多くはありません。このような状況においては助かります。しかし、もちろんこれまでとは異なることもあります。ノーマルな状況では仕事を選んでいました。今は、お引き受けする以外にありません。

リリィ:皆さんは、この疫病にどのような意味づけをしますか?まったく新しい現象なのか、それともこれ以前にも歴史に残るような疫病に対峙した経験がありますか?

アグスティヌス:私にとって、パンデミックは単なる災害ではありません。黒死病を見てみると、のちにルネサンスへと続く、大きな変化が社会に巻き起こりました。コロナがもたらした変化と言えば、急激なデジタル化でしょう。パンデミック後も、この変化が消えることはありません。すべてが落ち着いた後も、ZoomとInstagramライブは、生活の一部であり続けるでしょう。

インタン:私は今、一部の人間はパンデミック時代にも国境を越えて動くことができる、世界の歪みについて執筆しています。私にとって、このパンデミックは非常に新しいものであり、現実です。家で子どものZoomにも付き添ってあげなければならない、仕事を持つお母さんたちの負担は、これまでの何倍にもなりました。これはただごとではなく、取り上げられるべき重要なことです。

アズハリ:ロックダウンは私にとって別の意味があります。この状況が、ずいぶん前のアチェの軍事作戦地域(DOM)時代を思い起こさせるのです。あれは軍事作戦によるものですが、ロックダウンでしたよね。様子も似ています。不確実さと不安を抱えながら家にいなければならないし、何もすることができずに怒りを覚えている。外に出れば、死ぬかもしれない。DOMの時代、死は目に見えるものでしたが、今は見えません。

アチェの人々がバリケードや検問、その類のルールをひどく嫌うのは、もしかすると、これが理由かもしれません。政府によるコミュニケーションは、すべてあっけなく崩壊しています。ひと月前、北アチェ地方政府も制限を設けようとしたのですが、4時間しかもちませんでした。新型コロナウイルスがあろうとなかろうと、市民は制限されたくないのです!

これは、これ以前の経験からくる反応でしょう。彼らは外に出なければならなかった。やっと手にした「自由に動ける」という新たなチャンスを、途切れさせるわけにはいかなかった。バリケードや警察の検問は、過去の記憶を呼び起こします。それで結局、新型コロナ対策はすべて役に立たなかった。軍が関与するワクチンプログラムにいたっては、市民はますます疑念を抱きました。

国は、このパンデミックは現実に起こっている危機なのだということを示すため、ほかの方法を探らなければなりません。政府は、市民を脅すために墓を見せたりしていますが、それでは市民は怖がりません。墓は、日常の一部です。長期におよぶロックダウンの方が、もっと怖い!

リリィ:皆さんは、今回のYOMUのような翻訳のイニシアチブについて、どのようにお考えですか?また、パンデミックから出ることができたら、その後、変えていかなければならないものは何でしょう?

インタン:YOMUのために執筆した文章では、パンデミックのさなかにおいてもまだ動き続けることができるもの、人々が聞き取ることができるものとは何なのかを問いました。人間が境界を越えることができないのであれば、ほかに何かがあるはずですよね?例えばそれは、アイデアや文章です。

「このグローバル化は、いつだって特権と権力の問題をはらんでいる。誰が入って、誰が出るのか?誰が回して、誰が回されるのか?」という私の批判が、『彷徨』を後押ししています。翻訳も同じですね。翻訳業界では、私たちはいつだって必ず、英語に翻訳される文学の方へ向いています。それが、のちに他言語へ翻訳される基準となるからです。

まず、翻訳業界では、英語が優勢です。さらに業界内には、ほかと比較した場合により多くの「市場を持つ」と考えられる作品があります。例を挙げると、市場が非常に小さい東南アジアの作家と比較した場合、英語に翻訳される日本文学や韓国文学の方をよく耳にするのは間違いないでしょう。YOMUのようなイニシアチブは、このような状況を打破し、新たなスペースを創造するために重要であると考えています。

ジギー:外国語から日本語へ翻訳された作品には、何かが欠けていることがよくあると聞いたことがあります。それは、原語からではなく、英語を介して翻訳されることが原因のようです。つまり、翻訳プロセスが2回あるということですね。そういうわけなので、私たちの原稿が直接日本語へ翻訳され、話の核となる部分をよりよく伝えることができるのを、とても嬉しく思っています。

アズハリ:しかし私たちは「インドネシア文学」のプロモーションのすべてを作家に負担させたり、できることが非常に限られている機関へ作家の運命を任せたりすることはできません。本来であればこれは、国の仕事です。もっと広い範囲で言えば、インドネシア発の文化作品——映画、文学、その他——を紹介するために、国はよりよい戦略を持たなければなりません。

つまり、世界中にあるインドネシア大使館は、貿易のことばかりを話すのではなく、文学を含むインドネシア文化のプロモーションを行う専門の組織を持てばよいと考えます。できることが限られる作家やNGOへこれを任せることはできません。

例えばK-POPは、韓国がたぐいまれな文化戦略を立てたことにより、ブームとなりました。その影響は、今、感じることができます。食べ物、映画、音楽。すべて韓国です。これは空から降ってきたものなどではなく、いつの日か今のような人気となるよう、すべては綿密に計画されてきたことなのです。

アグスティヌス:中国語からインドネシア語への文学翻訳者として、中国政府からは、世界へ自国の文学を輸出するための大きなサポートがあると感じています。中国政府は、文学作品の翻訳と、そのプロジェクトに関わる外国人翻訳者に対し、多くの補助を出しています。皮肉なことに、私の収入は、本の印税よりも翻訳からの収入の方が多いときがあるほどです。

私たちは、市場と向き合っているということを意識しなければなりません。問題なのは、この市場でシェアを占めていると言われる欧米の読者は、異文化の本を読む際、ある期待を抱いていることです。例えば、アフガニスタンに関する本で人気があるものは、必ずと言っていいほど苦しみや戦争について書かれたものです。幸せなアフガン人に関する本を読む欧米人はいないのでしょう。インドネシアの本についても同じで、エキゾチックな要素が期待されているのかもしれません。日常生活について語るだけでは、彼らがそれに興味を持つとは限らないのです。

ここでの政府の役割は、質の高い本を支援することですが、市場の流れに対抗するためには、さらなる後押しが必要です。私が翻訳したいくつかの作品は、中国政府のサポートがなければ翻訳版が出なかった可能性もあります。私たちはそこから学ぶことができるでしょう。

ファイサル:出版社が賢く立ち回ることも必要でしょう。これは一例ですが、ロンドンブックフェアの後、イギリスからではなく、イタリアの出版社から翻訳の申し出を受けたことがあります。そのとき彼らが選んだのは『Puya ke Puya(天国から天国へ)』で、イタリア語に翻訳したいとのことでした。私は、ほかにもたくさんの作品がある中で、なぜその本を選んだのかと尋ねました。彼らが言うには、この小説が伝える死というものが、イタリア人の死に対する見方と似ているからだそうです。そのため、この小説は社会に受け入れられやすいだろうとのことでした。ここから、出版社がどのように背景を見たらよいのかということについて学ぶことができるかもしれません。

インドネシア語からの翻訳:西野恵子