「ASIA HUNDREDS(アジア・ハンドレッズ)」は、国際交流基金アジアセンターの文化事業に参画するアーティストなどのプロフェッショナルを、インタビューや講演会を通して紹介するシリーズです。文化・芸術のキーパーソンたちのことばを日英両言語で発信し、アジアの「いま」をアーカイブすることで、アジア域内における文化交流の更なる活性化を目指しています。

「イベント主義」に陥りがちな文化芸術

イベント主義という言葉がある。正確な定義が辞典の項目としてエントリーされるほどではまだないようだが、公共セクターにかかわる人びとのあいだでは、それなりに人口に膾炙している語であるように思う。私なりの理解では以下のようなことになる。文化的、芸術的、学術的な公共プロジェクトには多額の公金が使用される。そのため、より高次の説明責任が生じるが、その度合いが年々強まってきており、公金が正当に使用されたことを示すためにわかりやすいイベントをたくさん仕掛ける、といったような意味である。この場合のイベントとは、一回性のもので、継続性や広がりはあまりないといったことが含意されている。

わたし個人は国立大学法人に長く勤めていたのだが、そこでは、国立大学の法人化(2003年)以降、国からの運営交付金が毎年減額され、その代わりに、いわゆる競争的資金がいろいろな名称や形態で提供されることになった。そのいくつかにわたしはかかわったが、中でも教育ではなく研究系の予算規模が大きな競争的資金については、いかにして説明責任を果たすかが常に問題となった。そのため、学術的な国際会議や講演会を頻繁に開催することで、資金が効果的にかつ正当に使われていることを明示的に社会に示す機会が、加速度的に増大したという印象がある。それはそれで、研究の水準を上げたり、学術交流を進めたりといった実際の効果があるが、他方、そうしたイベントを開催するために投入される人的リソースが、あまりに過大になったという反省が、2010年代になって強く言われることにもなった。そのゆえ、これ以降、これまでのやり方をイベント主義として批判する研究者が声を上げる機会をよく目にするようになったのである。つまり、本来的な研究の目的を地道にかつ着実に達成しようとするより、イベントばかりやってどうなのか、というのだ。

こうしたイベント主義の問題は、他の公共セクターでも多くみられると思うが、それがオリンピックイヤーを控えて、文化芸術に多大な公的予算が投入された結果としての、昨今の「やってます感を出す」だけでは?というイベント批判の表現にもつながっているだろう。たとえば、知り合いの演出家が最近言っていたのだが、一般的に、「国際交流」といわれるものは、「交わって流れていく」だけで、何も達成されない、何も変わらない。交流しました!(=「やってます感を出す」)というだけでは、だめなのではないか。とその演出家は批判していたのである。つまり、文化芸術にかかるイベント主義へのひとつの、しかし根源的な批判である。ただそれは、イベントをやるだけでなく物理的に残る(=レガシー)成果物を見せろといった、成果主義的立場からの批判ではない。成果主義はイベント主義と表裏一体の関係にあり、学術研究ならばいざしらず、そうでない場合、誰も読まない膨大な量の報告書を残していく(=何か目立つイベントをやる)だけという側面がなきしもあらずだからだ。この演出家が言っていたのは、近視眼的視座ではなく、10年、20年といった中長期的な視座で、何が残っていくのかを見据える必要があるということである。もちろん、現場的にいえば、そんな悠長なことは言っていられないとなる場合が多く、また、当事者の年齢によっても、若ければ若いほど近視眼的になることは、ある意味やむを得ない。あるいは、私が専門とする舞台芸術の場合、作品はそもそも一回性であり、それはその場で消えてしまうので、イベント主義と、奇妙な整合性さえ見せてしまう。

どういうことか?舞台芸術に多額の公的資金が投じられるようになったこの約30年のなかで、それが結果としてどのような文化資源として蓄積され、どこまで舞台芸術の水準が上がったのかについて、私の知る限りはっきりしたデータはない。もちろん、観客数や劇場の数、あるいは、作品の上演数といった数値的データは残っているだろうが、中長期的な「質」の向上や、「質」にまつわる価値観自体の変化についての議論が行われ、広くシェアされたという話は、寡聞にして知らない。それは批評の不在という日本ならではの事態と表裏一体であり、そのことは、たとえば、舞台芸術の公的助成金審査に、研究者や批評家がかかわることがほぼ全面的になくなったということでも、示されているだろう。つまり、そもそも一回性のイベントである舞台芸術は、イベント主義などと名指さなくても、単年度主義予算がデフォルトである以上、放置されれば、イベント主義そのものになってしまう可能性が大きいのである。

知的なアイディアと機知に富んでいた「呼吸する地図たち」

「響きあうアジア2019」の場合、そのすべてに、私は参加したわけではないが、舞台芸術だけでなく、映画や美術、音楽といった多ジャンルにおいてもさまざまなイベントが行われ、一見、いかにもイベント主義の典型であるかのように見える。しかし、たとえば、「呼吸する地図たち/響きあうアジア2019」と、その展示にあわせて開かれた「国際シンポジウム2019 エキシビション・メイキング:文脈を繋ぐ、作る、届ける現代美術」のように、イベント主義から遠く離れた企画があったことは、きわめて印象的であった。「呼吸する地図たち」については以下の記述がアジアセンターのウェブサイトにある。

国際交流基金アジアセンターでは、東南アジアと日本の若手キュレーターの相互理解をもとに新しいネットワーク構築を目的とした協働美術事業「Condition Report」を2015年から開始し、2017年度には東南アジアの各都市で多彩なイベントを実施しました。そのテーマは「東南アジアとは何か」です。YCAM〔山口情報芸術センター:引用者註〕における「呼吸する地図たち」は、この「Condition Report」の日本における成果展として開催したものです。

今回は、それを「インスタレーション+映像アーカイブ展示」として公開し、さらに、連日の「レクチャー&レクチャー・パフォーマンス&シンポジウム」も行われた。このうちの、シンポジウムというのが、上記の「国際シンポジウム2019」である。

ここでは、「若手キュレーターの相互理解」と「ネットワーク構築」というふたつの目標が掲げられ、それがどのように展開してきたかを、具体的な作品やプレゼンテーションという視覚的要素を含む言説によって、明らかにするということが目指されていた。もちろん、「達成度」というものを数値によって測ることはできないし、作品そのものに「達成度」がそのまま反映されるわけでもない。しかし、6日連続のレクチャー&レクチャー・パフォーマンス&シンポジウムに立ち会い、目をこらし耳をそばだて、また、休憩時間等の参加者たちのあいだに漂う空気を、こちらの感覚を研ぎ澄ませて感じ取りさえすれば、「若手キュレーターの相互理解」と「ネットワーク構築」が相当程度まで進んだことが誰にでも感じられたはずである。

残念ながら所用で私は参加できなかったのだが、この企画全体の締めくくりにおかれた、「アジアを歩く」と題されていたレクチャーがあった。実際には、予告されていたレクチャーではなく、国際交流基金アジアセンター美術コーディネーターである古市保子とマレーシアの演出家であるマーク・テによる即興パフォーマンスになったようで、テが用意した40のキーワードについて、観客が順番を決めて、古市が1時間以内でできるだけ話すという、知的なアイディアと機知に富み、また、インターアクティヴでもある内容になっていたという。そこでは、この協働美術事業「Condition Report」がなにをなしてきたのか、パーソナルでありながら、広い視野と対話性を失わない形で、言語化されていったことは、想像に難くない。こうした真摯さと親密さがすべてである。ここに「やってます感」などどこにもない。

長年にわたるアジアとの交流と共同制作の結晶

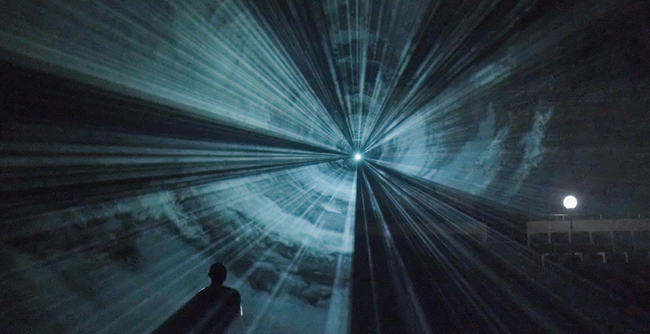

一方、舞台芸術系では、タイの映画監督であるアピチャッポン・ウィーラセタクンによる初の舞台作品『フィーバー・ルーム』とタイの小説家ウティット・ヘーマムーンの原作を日本の劇作家・演出家である岡田利規が脚本・演出を担当した『プラータナー:憑依のポートレート』の上演があった。

前者は2017年の「TPAM – 国際舞台芸術ミーティング in 横浜」で日本初演され、その際、日毎に評判を呼び、当日券を求め長蛇の列が続き、大きな話題となったものである。ここで注意すべきは、このTPAMもまた、国際交流基金アジアセンターが主催する舞台芸術のプラットフォームとしての「ミーティング」であることだ。

TPAMは、1995年に「東京芸術見本市(Tokyo Performing Arts Market)」としてスタートしたが、その後、時代とともに順調に発展し、2011年には開催場所を横浜に移し、また、「TPAM」の「M」を「Market」から「Meeting」に改めた。そして次第に、世界中からアーティストのみならず、フェスティバルディレクターやカンパニーの制作担当者、プレゼンター、その他舞台芸術を創造するプロが集まる世界的なプラットフォームへと成長していったのである。さらに現行のアジアセンター発足とともに、2015年からはアジアにフォーカスして、アジアの同時代の舞台芸術作品をもっと多く、もっと身近に、アジアおよび世界の観客に届けられるよう、様々な試みを行うことになった。

その作品的成果のひとつといえるのが、2017年のTPAMでの『フィーバー・ルーム』日本初演であったわけだが、TPAM がプロの集まる「交流の場」であるからには、ただ単に「交わって流れていく」だけでない。そこから具体的なプロジェクトが数多く起動して作品が創造され、具体的な人的ネットワークもどんどんと広がっていく。そうしたさまざまな力戦が交錯するマトリックス上に、『フィーバー・ルーム』と題された世界的映画監督のアピチャッポンによる初の舞台作品が上演され、それが今回の「響きあうアジア2019」で再演されることになったのである。

Courtesy of Kick the Machine Films

一方、『プラータナー:憑依のポートレート』については、佐々木敦による詳細なレポートがあり、また、昨年夏にタイ・バンコクでの初演、パリでの公演を経て、満を持しての東京公演ということで、事前に戯曲や解説を掲載した『憑依のバンコク オレンジブック』(白水社)なる立派な書物まで出版されているので、ここではあえてその創作のプロセスや上演そのものの内容に踏み込むことはしない。ただひとつ、本論の文脈で、私が強調しておきたいことは、上記の書に私が寄稿した「「インターカルチュラリズム」と「国際共同制作」―『プラータナー』を正しく歴史的に理解するために」(113~121頁)でも触れたように、国際交流基金がこれまで長年にわたってコミットしてきた、舞台芸術におけるアジアとの国際共同制作の多様なプロジェクトの蓄積の延長線上に、本作品が出現したということである。もちろん、現在の担い手は、過去のアジアセンターではない現行のアジアセンターであるわけだし、実際にかかわった人びとも、ずっと若返り、また、新しい顔がそろってもいる。コラボレーションの方法論も変化し、それをどのような上演形態へと進化させていくか、についても、かつてとは、ずいぶんと様変わりしている。だがそれでも、この数回のみの公演というイベント、すなわち字義通りの劇的な出来事として出現した『プラータナー:憑依のポートレート』上演は、単なるイベント主義のイベントとはまったく異なる、歴史性の重みと、その歴史を積み上げてきた人びとの思いを―あえて、アジアへのなどと地理的限定はかけまい―、少なくとも過去のプロジェクトに実際に関与した経験のある私個人にとっては、しみじみと、そしてまた強烈に、感じさせてくれるものであったのである。

【関連インタビュー】

現代マレーシアに鋭く切り込む社会派集団 ――マーク・テ&ジューン・タン インタビュー

ウティット・ヘーマムーン――ひとりの物語から、拡張する芸術へ

アピチャッポン・ウィーラセタクン――『フィーバー・ルーム』から

【関連リンク】

TPAM – 国際舞台芸術ミーティング in 横浜 | TPAM 公式サイト

内野 儀

1957年京都生まれ。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了(米文学)。博士(学術)。岡山大学講師、明治大学助教授、東京大学教授を経て、2017年4月より学習院女子大学教授。専門は表象文化論(日米現代演劇)。著書に『メロドラマの逆襲―〈私演劇〉の80年代』(勁草書房、1996年)、『メロドラマからパフォーマンスへ―20世紀アメリカ演劇論』(東京大学出版会、2001年)、『Crucible Bodies: Postwar Japanese Performance from Brecht to the New Millennium』(Seagull Press、2009年)、『「J演劇」の場所―トランスナショナルな移動性(モビリティ)へ』(東京大学出版会、2016年)ほか。公益財団法人セゾン文化財団評議員、アーツカウンシル東京ボード委員、公益財団法人神奈川芸術文化財団理事、福岡アジア文化賞選考委員(芸術・文化賞)、ZUNI Icosahedron Artistic Advisory Committee委員(香港)。TDR誌(The MIT Press)の編集協力委員。