「ASIA HUNDREDS(アジア・ハンドレッズ)」は、国際交流基金アジアセンターの文化事業に参画するアーティストなどのプロフェッショナルを、インタビューや講演会を通して紹介するシリーズです。 文化・芸術のキーパーソンたちのことばを日英両言語で発信し、アジアの「いま」をアーカイブすることで、アジア域内における文化交流の更なる活性化を目指しています。

「虎」が表象するもの

滝口 健(以下、滝口):まずお聞きしたいのは、「なぜ虎なのか?」ということです。国際舞台芸術ミーティング in 横浜(TPAM)で現在上演されている『一頭あるいは数頭のトラ』や、私も翻訳で参加させていただいた『一万頭のトラ』をはじめとして、虎を主なモチーフとした一連の作品を発表してこられたわけですが、虎という動物の何が魅力なのでしょうか。

ホー・ツーニェン(以下、ホー):すぐに思いつく理由は2つあります。1つめは、シンガポールにはかつて多くの虎がいたということです。しかし、イギリスによる植民地化が進むと、虎は駆除の対象となり、やがて絶滅してしまいました。私が自分たちの植民地化の歴史を考え直してみたいと思いはじめた時、それが出発点となりました。私は人間の視点のみから歴史を見たくはなかったのです。

2つめの理由はもう少しシンボリックなものです。「シンガポール」という言葉は「ライオン・シティ」を意味します。これは、12~14世紀ごろにスリヴィジャヤの王子であるサン・ニラ・ウタマがパレンバンからシンガポールにやってきた際、その岸辺でライオンを見たという伝説が由来です。しかし、シンガポールに野生のライオンは生息していません。この地域に実際にいたのは虎なのです。ですから、歴史を考える際、虎をモチーフにすることによって、国が押し付ける公式の歴史、つまりライオン・シティの歴史ではない歴史を考えることができるのではないかと思ったのです。

滝口:虎をモチーフとした作品群で繰り返し参照されている画像がありますね。ハインリッヒ・ロイテマンの木版画『シンガポールでの妨害された測量』とウォルター・ウィリアム・スキートの『マレー半島の異教人種』に掲載された「人虎」とされる写真です。これらの画像からどのようなインスピレーションを得たのでしょうか。

ホー:プロジェクトの最初期段階では、リサーチの一環として多くの画像を集めました。集めた画像を並べ、一連の流れを考えていったのです。その中で、今話に出た2つの画像が重要な要素となりました。

始めにスキートの写真について話しましょう。ほとんど奥行きを感じさせない人工物を背にして座り込んでいる二人の現地人を映したこの写真は、いくつかの点で非常に興味深いものでした。

ホー:まず、この写真に写しこまれている「居心地の悪さ」に興味をひかれました。カメラに向き合う二人の現地人の身体は緊張に固まっています。疑惑や居心地の悪さを感じているように見えます。これは植民者と被植民者、人類学者と彼らの研究対象との出会いの場面です。こうした居心地の悪さは、この写真では物言わぬ現地人の身体やポーズだけを通じて見えてくるわけです。私には、これが複雑な力関係を示しているように思われました。

次に私が魅了されたのは、この写真が持つパラドクシカルな複数性です。二人の人物が映っていることで、すでにある種の二重性が生まれています。そして、「人虎」は人間に変身できる虎なのですから、その存在の中にも二重性があるのです。私たちは目撃している存在は、いったいいくつあるのだろうか。このような不可算性は興味深いものでした。『一頭あるいは数頭のトラ』という作品のタイトルはそうした思いを反映したものでもあります。

2007年から、私はマラヤ世界における人間と虎との関係性についてリサーチを続けてきました。虎は100万年以上前、つまり種としてのホモ・サピエンスが登場するはるか以前からマラヤの世界に存在していました。やがて東南アジアにやってきた人類は、森と河川との間の領域に住み着くようになりました。そここそ、虎がもっとも好んで生息する場所でもありました。虎と人間とはこのようにして互いの近くに住むようになり、それによって両者の間に共生関係が生まれ、同時に象徴的な関係も生まれていったのです。 例えば、マレーの世界観では、虎には先祖の霊が憑依すると考えられていました。ご先祖様は人々を守ってくれる一方で、もしタブーを破れば厳しい罰を与えます。両者の関係はかなり多義的なものでした。しかし、イギリス人がやってくると、こうした関係は破壊されました。自然は人間の文化からは切り離されたものとなり、人間による支配や管理、そして破壊の対象となったのです。

次に、もうひとつの画像について話しましょう。『シンガポールでの妨害された測量』です。この木版画が発表されたのは1865年ごろですが、その題材となった事件が起こったのは1835年のことでした。シンガポールの公共事業統括監をしていたジョージ・ドラムグール・コールマンによる道路調査の際の出来事です。コールマンは、シンガポール初の都市計画プランナーであり、最も重要な建築家でもありました。彼がシンガポールの中心部に作った建物は — 基礎や一部分だけということもありますが — その多くが現存しています。この絵が収蔵されているシンガポール国立美術館の入り口の一つは、彼の名をとって命名されたコールマン通りに面しています。

ホー:この調査をおこなっている最中に、コールマン一行は虎に遭遇します。この虎は人間を襲う代わりに、三角測量に使う経緯儀を破壊しました。ここからいくつもの物語を紡ぎだすことができると思いませんか。虎は野生的で土着的な力の象徴とみなすことができます。一方、イギリスの調査団はその地に秩序を押し付けようとしていたのです。コールマンの調査がおこなわれたのは、世界的にガンビール(阿仙薬)とコショウに対する需要が高まった時期でもあります。ですから、この絵は、世界的な市場経済にシンガポールが接続されていったことを思い起こさせるものでもあるのです。

さらに言えば、この絵は虎がコールマン一行に飛びかかった瞬間をとらえています。人々は経緯儀もろとも、今まさに転倒しようとしています。すべてが空中で静止しているのです。まるで映画の中のストップモーションのようです。その瞬間、あらゆる力関係が明らかになります。これは、さまざまな物語が姿を現す瞬間なのです。

滝口:『シンガポールでの妨害された測量』の虎は動物ですから、自然対人間という対立関係は明確です。しかし、スキートの写真にある人虎は、ある種、中間的な存在ということができるのではないでしょうか。彼らについて考えるとき、明確な二項対立は失われ、境界上の存在について考えざるを得なくなります。あなたの作品において、動物としての虎が人虎に変化する瞬間というのはどのような時なのでしょうか。

ホー:おっしゃるとおりです。私の一連の「虎」の作品群は、まさにそのような二項対立を覆し、そうした単純な見方を否定しようとするものなのです。この絵を見た瞬間、両極端のものの衝突から強い印象を受けるでしょう。虎は右から飛びかかり、コールマンは左に倒れかけています。しかし、イスラム化が進む以前のマレー文化の宇宙論においては、虎と人間はそれほどはっきり区別されているわけではありません。人々は虎を「虎」とは呼ばず、「おじさん」とか「おじいさん」など、まるで近親のように呼びます。虎はご先祖様とつながるものと考えられており、東南アジアの多くの地域では、シャーマンたちは人虎に変身する能力―あるいは呪いといった方がいいのかもしれませんが―を持つと信じられています。自然と文明との分離は、当時の西洋の認識論の支配的なパラダイムでしたが、マレー世界においてはそれほど自明のものではありませんでした。

もう一つ興味深いのは、植民地化の結果として虎が絶滅した後も、彼らはメタファーとして我々の近くに戻って来つづけているということです。実体が失われても、虎はメタファーとしてマラヤ世界に取り付いているということです。「メタファー」という言葉の語源は、「移す」という意味のギリシャ語ですが、同時に「繰り延べる」、「変える」という意味もあるのです。マレー世界における虎は、先ほど申し上げたように、先祖の霊が移動するための装置でしたが、人間の領域の内にも外にも完全に属しきれない者にとっても、同じように移動のための装置として機能しました。例えば、文明の周縁に住み、聖なる世界と世俗的な世界の境界線を越えることができる存在であるシャーマンなどです。彼らは二つの世界を行き来する存在でした。

同様に、私が『一万頭のトラ』や『一頭あるいは数頭のトラ』で取り上げた無法者、侵略軍、共産ゲリラといった人々も、我々が文明世界とみなす場所とその外側とを行き来する人々です。だからこそ、シンガポールに虎がいなくなってからこれだけの時間が経ってなお、彼らは大衆文学で「虎」として描かれるのです。虎が絶滅した後も、彼らにまつわる物語は続いており、私が「虎」の作品群で描こうとしているのは、まるで幽霊が取り憑くように、虎はシンガポールに永遠に戻って来るのだということなのです。

滝口:メタファーとしての虎は周縁に追いやられたマージナルな存在であり、メインストリームの言説に対置されるものでもあります。例えば、『一万頭のトラ』では、マラヤ共産党*1 最大の裏切り者とされるライ・テックについて語られます。このシリーズではオルタナティブな歴史を提示しようと考えているのですか?

*1 マラヤ共産党:1930年に結成され、1989年に武力闘争を放棄し活動を停止した。第二次世界戦中は、マラヤを占領した日本軍に対する主要な抵抗勢力としてゲリラ活動を展開した。戦後はイギリス植民地政府によって非合法化され、1948年から60年までマラヤ全土に出された緊急事態宣言の原因となった。1939年から1947年まで書記長としてマラヤ共産党を率いたライ・テックは、フランス、イギリス、日本に情報を提供した三重スパイだったとされ、1947年にタイへ逃亡した。

ホー:マージナルな存在というのは、対立項としての他者ではありません。むしろ、こちら側とあちら側、そのどちらにも同時に存在するということなのだと考える方がよいのではないでしょうか。ある者であると同時に別の存在でもある。私にとっては、虎の本質は人間でもあり虎でもあるという、そのあいまいさにあるのです。内側であると同時に外側でもある。シャーマンもそうですよね。常なる世界の外部に存在している一方で、社会の機能の一部でもあるわけです。

ライ・テックを人虎という大きな神話の一部になぞらえたのはそれが理由です。ライ・テックという人物をはっきりと位置付けることはできません。彼は異なる世界の間を移動し続けていました。私の「虎」の作品群が公式の歴史に関わるものであることは確かです。しかし、自らオルタナティブであると主張する別のバージョンの歴史を作るということに関しては、私は慎重にならざるを得ないのです。一つの単純化された言説を、別の単純な言説によって置き換えることに過ぎなくなってしまう恐れがあるからです。私は、変化や変形の可能性を広く保ちつつ、そうした固定化を壊していく流動性にこそ関心があるのです。

滝口:『一万頭のトラ』の語りは極めて神話的なものであったと思います。おっしゃるようなあいまいさや流動性を表象するための戦略として神話という枠組みを使おうとしたのでしょうか。

ホー:そうですね。今日の世界では、神話と歴史を対立項と捉えることが多い。なんだかこのインタビューでは二項対立の話ばかりしていますね……。人間と虎、理性と魔術、世俗と神聖。私たちは、近代化を達成するということ―あるいは理性を獲得することと言いかえてもいいですが―のためには、神話を社会から駆逐することが必要だと考えがちです。フランスの哲学者、ジョルジュ・バタイユは「神話の不在もまた神話である」と言いましたが、私も、理性的な社会に神話は存在しないという考えは、現代の最も大きな神話なのではないかと考えています。

「保存庫」というメタファーとアイディアのネットワーク

滝口:『一万頭のトラ』の舞台装置は、一つの巨大な棚でした。記憶や歴史が保存される、暗喩としての保存庫であったと思います。同時に、ここに陳列されることにより、そうした情報にアクセスすることができる場所でもあったわけです。こうした保存庫のメタファーは、あなたのアーティスティックなコンセプトには重要な意味を持つのではないかと思うのですが。

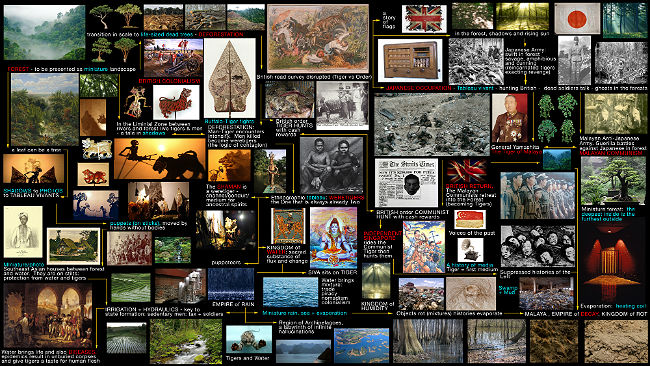

ホー:ええ。アーティストとしての私の出発点は収集にあります。情報を集め、言説を集め、画像を集める。思考の過程においてしばしばおこなうのは、ある種の「地図」を作ることです。それぞれの要素を組み合わせつつ、関係性を作り直していくのです。いきなり台本を書き始めるということはほとんどなく、まずは図を書きます。『一万頭のトラ』の舞台装置は、この図を視覚的に表現したものと言えます。

滝口:『一万頭のトラ』のプログラムには「地図帳」と題されたページがありました。見開きページの左側には自然と人間に関わる項目 ― 森林とその破壊、虎、人間、そして人虎 ― が並んでいます。イギリスによる植民地支配、日本による占領、マラヤ共産党といった、マラヤの歴史に関連する項目は右側にあります。これはおっしゃるような「マッピング」の例なのですね。

ホー:そのとおりです。15~18世紀のヨーロッパで作られていた、さまざまな珍品を集めた「驚異の部屋」もこうしたマッピングの例だと考えてもいいかもしれません。もちろん、このような「地図」は、コールマンがおこなったような、植民地の調査や地図作成のミッションとは異なるものではありますが。「驚異の部屋」が示すのは啓蒙的理性(reason)ではなく、共鳴(resonances)なのですから。『一万頭のトラ』で使った巨大な棚を模した舞台装置は、「驚異の部屋」からもインスピレーションを得てデザインしたものです。

滝口:しかし、あなたはこの図表―あるいはアイディアのネットワーク―のどこから物語を始めるかを決めなくてはならなかったはずですね。

ホー:『一万頭のトラ』を作っている時には、正直に言えば、用意した図表―あるいは地図―のどこからはじめてどこで終わってもいいと思っていました。どこから始めるかを最終的にどう決めたかについてはっきりお答えできるか、少々こころもとありません。最初は物語を時系列的に進めていこうと考えていたのは覚えています。ただ、その後、その考えは捨て、あるポイントから別のポイントへとジャンプする構造にすることにしました。そうすることで、個々の要素の連関や共鳴、強度を最大化できると考えたのです。

滝口:『一万頭のトラ』では演劇的なライブ・パフォーマンスという上演形態を選択されたわけですが、『一頭あるいは数頭のトラ』ではビデオ・インスタレーションを選ばれました。異なる選択の理由は何だったのでしょうか。それぞれの作品で語ろうとしていた物語の性質が異なっていたからということなのでしょうか。

ホー:TPAMのディレクターの一人でもある、友人のマックス=フィリップ・アッシェンブレンナーが私のことを「インターフェース・アーティスト」と呼んだことがあります。彼がどのような意味でそう言ったのか、正確にはわかりませんが、今のご質問にいくらか関連があるようにも思います。私は、さまざまなアイディアを一つのメディアから別のメディアに移し替えていくことに関心があるのです。これはマレー世界における虎についての考えと呼応するところがありますね。虎は別の存在を憑依させることができる入れ物であり、常に姿を変え続けることができるわけですから。

私がさまざまな上演形態を採用する理由をもう一つあげるとすれば、それは実際的な理由です。アイディアをできるだけ多くの人に伝えたいのです。私は2003年、『ウタマ:歴史上すべての名前は私だ』という作品で、ビジュアルアーツのアーティストとしてキャリアをスタートさせましたが、当時、シンガポールで現代美術に関心を示す人は極めて少なかったのです。そこで、展示が終わった後で、私は作品を歴史の講義の形に再構成しました。そうすれば、学校に作品を「売る」ことができると考えたのです。実際、このレクチャーは中等学校や大学に呼んでもらうことができました。これがきっかけとなり、舞台芸術の分野にも足を踏み入れることになったのです。

『一万頭のトラ』と『一頭あるいは数頭のトラ』とで異なるメディアを使ったことに関するご質問に戻りましょう。あるレベルでは、この二つの作品の違いは、「生」の人間が舞台上にいるかどうかに過ぎません。しかし、私はどちらの作品も、ある意味で演劇作品であると考えています。私は完全に自動化された作品が演劇作品として演劇的に成立しうると信じていますし、逆に、まるで絵画のように演劇的でない演劇作品というものもありうるだろうと思うのです。

滝口:おっしゃることはわかります。しかし、私は演劇には固有の行為性、パフォーマティビティといったものがあると思います。また、プロジェクションのパフォーマティビティは特定の形をとるように思うのです。

ホー:それぞれの上演形態が固有の歴史を持ち、固有の観客とのインターフェイスを持つことはもちろんです。私もできる限りそれを学びたいと思っています。しかし、作品を作るときには、それが演劇であるかどうかということにはそれほど関心がありません。関心があるのは、その作品が持つ特定の演劇性、シアトリカリティなのです。つまり、私の関心は「演劇」にあるのではなく、「演劇性」にあるのだと言ってもよいでしょう。

ビジュアルアーツにおける演劇性については、かなり突っ込んだ検討がおこなわれています。アメリカの美術史家であるマイケル・フリードは『没入と演劇性:ディドロ時代の絵画と観者』(1980)という素晴らしい論考においてこの問題に取り組んでいます。彼は、フランスの哲学者であり、美術・演劇の優れた批評家でもあったドゥニ・ディドロを参照しつつ、演劇性とその対立概念としての没入について議論しています。ディドロによれば、良い演劇作品とは、ある種の非演劇性、すなわち見られているという意識を無視する、あるいは留保するという技術によって生み出されるものなのです。すなわち、演劇性とは見られていることの自覚であり、没入とはその自覚を消す技術だと言うことができるでしょう。

私は、多くの場合、自分の作品をこの二つの状態の間を揺れ動く、律動的な運動として制作します。総じて、私がビジュアルアーツの文脈で作品を作る場合には、可能な限り演劇的にする傾向があるように思います。逆に、ライブ、つまり実演芸術の文脈で制作する作品は、少なくともプロジェクトの最初期段階では、可能な限り非演劇的にしたいと考えることが多いのです。先ほど申し上げたように、『一万頭のトラ』の舞台装置は巨大な棚であり、劇場における舞台の奥行を無視していました。観客は基本的に巨大でフラットな「面」を見ることになるのです。まるで「驚異の部屋」の陳列棚を少しずつ眺めているかのように、です。あるいは、それはいくつもの「窓」が設けられたスクリーンだと考えることもできます。そして、舞台上では人間の存在はしばしば無視されることになります。少なくとも一時的には。この作品で、4人の俳優を「棚」の小さな隙間に押し込め、ほとんど身動きさせなかったのはそれが理由です。一方で、棚の他のスペースを埋め尽くした収集物は、全て自動化されていました。

ホー:しかし、ビジュアルアーツの作品を作る場合には、クールでコンセプチュアルな作品を好むアートの世界に対して、過剰なまでの演劇性を与えた作品を突きつけてやりたいという欲望にかられます。ですから、ビデオ映像に、照明や強烈なサウンド、演劇的な機械仕掛けの装置を組み合わせることが多くなるのです。私の理想のインスタレーション作品とは、観客がライブイベントとして経験できるものなのです。

- 次のページ

- 方法論としてのコラボレーション