「ASIA HUNDREDS(アジア・ハンドレッズ)」は、国際交流基金アジアセンターの文化事業に参画するアーティストなどのプロフェッショナルを、インタビューや講演会を通して紹介するシリーズです。 文化・芸術のキーパーソンたちのことばを日英両言語で発信し、アジアの「いま」をアーカイブすることで、アジア域内における文化交流の更なる活性化を目指しています。

本企画の出発点となる認識

オンライン・アジアセンター寺子屋第5回「アジアにおける知の交流 ~冷戦終結後30年の歩みと展望」、第6回「岐路に立つ民主主義 ~コロナ危機が問いかける、新たな時代に向けた選択~」は、一つの意図のもとに組み立てられたペア企画だ。

その意図とは、国際交流基金と国際文化会館が1996年から2018年まで共催した「アジア・リーダーシップ・フェロー・プログラム(ALFP)」の培ってきた人的ネットワークの成果を、内外に還元することである。筆者は国際交流基金職員だった時代に、ALFPの立ち上げに関わった経緯から、今回の企画作りに加わった。

企画作りの出発点となる認識は、「今、我々が生きる世界は大きな危機に直面しており、国境を越えた相互理解を増進する文化交流も、根本的なところからそのあり方が問われている」ということだ。危機を乗り越えるための糸口を、アジアの有識者とともに考えてみたい。その思いが、二つの話し合いに結実したのである。

冷戦終結後アジアの30年を振り返る

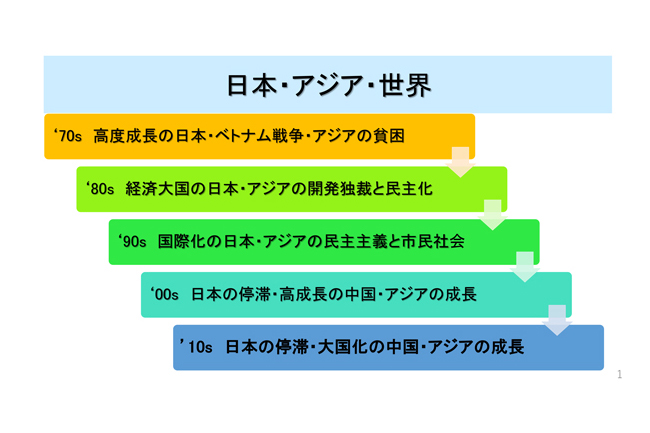

危機は歴史に変化をもたらす。我々が生きている今がいかなる時代か理解し、未来を展望するためには、過去をふり返ってみる必要がある。そこで第5回「アジアにおける知の交流」の登壇者には、冷戦終結後のアジアの30年間を総括してもらった。この時間は、日本の視点からすると、「平成時代」の30年間でもある。

討議に参加したのは、竹中千春(立教大学)、利根英夫(トヨタ財団)、藤谷健(朝日新聞)、ラム・ペンエ(シンガポール国立大学東アジア研究所)の皆さんである。 ALFPのアドバイザーであり、研究者としてアジアとの交流に身を置いてきた竹中さんは、「貧しさと独裁から豊かさと自由へ」という簡潔な言葉でアジアの巨大な変化を表現した。アジアの発展には光(経済成長、民主化、中間層の拡大、市民社会の台頭)もあれば、影(排外主義、宗教過激主義、開発から取り残される人々、環境破壊と災害の多発)もある。経済成長と民主化から発せられる光と影が交錯する時の流れとともに、アジアは域内相互依存を深め、日本もその中でアジアとの絆を育んできたことを、竹中さんは熱く語った。

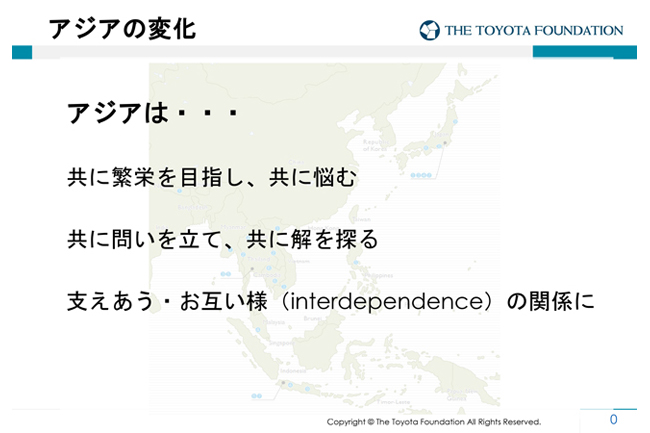

このアジア域内の相互理解の進展に大きな貢献をしてきたのが、トヨタ財団である。その助成方針も、アジアの変化を反映していることを利根さんは説明した。70年代に始まった「隣人をよく知ろう」プログラムは、「アジアがアジアのことを知らない」という問題意識に立って、域内の相互コミュニケーション基盤作りを目的とする、文学・人文社会科学の翻訳出版助成事業だった。現代の助成はこうした相互理解を土台として、共通課題に直面するアジアが対等に相互に学びあい「社会変革につながるパートナーシップ」へと昇華していくことを目指している。パートナーシップの内実が、より具体的かつ現実的なものへと進化を遂げているのだ。

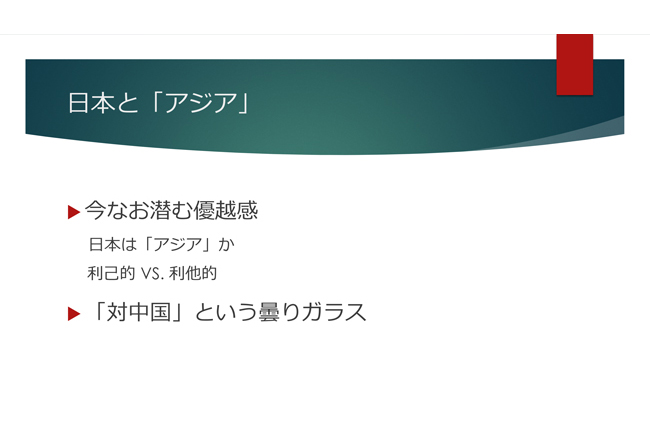

ジャーナリストとしてアジア各地の報道の現場を歩き、エリート層から庶民まで様々な声に耳を傾けてきた藤谷さんは、依然として日本のなかにアジアに対する優越意識が残っていることを、克服すべき課題として挙げた。他方この30年間で貧富格差はかなり縮小し、教育、保健衛生面は大きく改善したが、新たな課題にアジアは直面している。その一つとして高齢化社会への対応があり、湯河原町とタイの地方都市のあいだの高齢者ケアモデル作りを先駆的取り組みとして藤谷さんは紹介した。

国際政治学者ラム・ペンエさんは、「コップ半分の水」という巧みなたとえで、冷戦終結後のアジアの共同体作りの進捗状況を語った。すでにコップ半分は満たされたと肯定的に捉えるのか、まだ半分しか満たされていないと否定的に捉えるのか。ラムさんは肯定派だ。今回のコロナ危機も各国民が団結する機会と肯定的に捉える彼の念頭にあるのは、97年から98年のアジア通貨危機の経験である。日中韓とASEAN諸国は団結して通貨危機を乗り越え、その後の多国間主義の道を開いた。他方、コップ半分が満たされていないのはなぜか。東アジアでは未だ信頼関係が欠如し、ASEANのような地域協力機構が存在しない点をラムさんは指摘する。