私が日本語パートナーズ(NP)として心掛けていることは、自律的な学習者を育てる工夫です。以下では、特に3つの取り組みに言及します。

第一に、体験を伴う文化紹介では、日常性を重視しました。例えば、折り紙の授業では、複雑な芸術作品ではなく、1分間で作れる箸袋のような簡単かつ実用的なものを紹介しました。

また、抹茶体験では、作法の習得を目的として赤い毛氈を敷きお茶会らしく演出したこともありましたが、ある授業では必要な道具を最小限に絞り、自宅で気軽に抹茶を点てる方法に焦点を当てました。日本の伝統を本来の方式で伝えることも重要ですが、現地で入手可能な身近な道具で誰もが日本文化を楽しめる方法を共有することこそ、意味があると考えます。

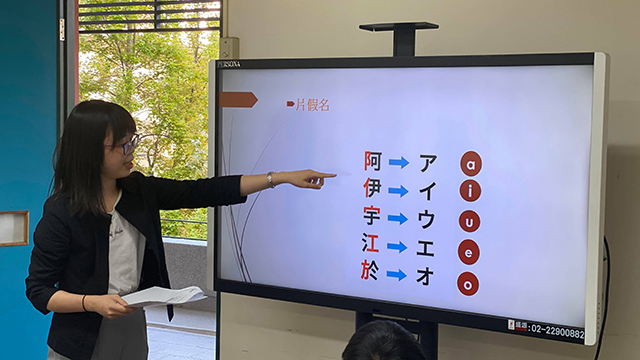

第二に、学習者が自主的に日本語の勉強を続けられるように、学習方法を共有しました。例えば、五十音を導入する際には、平仮名と片仮名がそれぞれ日本で用いられるようになった歴史に言及しました。そのうえで、文字を覚える方法として、それぞれの元の漢字から該当する平仮名や片仮名を連想するよう伝えたり、声を出しながら空書きをしたり、多様な事柄を実践しました。

第三に、授業時間以外にも日本語を勉強しやすいよう教材を提供しました。例えば、授業の際に使用した全ての資料の他、ハンドアウトの内容を別に録音して、授業後に全体に共有しました。また、メールでの質問を歓迎し、その日の授業を欠席した際や復習の過程で疑問が生じた場合に、すぐにNPに尋ねられる環境を整えました。なお、新型コロナウイルスによる避難一時帰国後には、時折テレビ電話を通して授業に参加させていただいている他、一部の授業では日本語学習に関する動画を作成し、YouTube上に非公開で共有しています。

NPが参加する授業の時間のみならず、授業以外の時間またはNPが帰国した後にも、学習者が自ら継続して日本語および日本文化を学び楽しむ機会を創造することが、最終的な目標です。