「ASIA HUNDREDS(アジア・ハンドレッズ)」は、国際交流基金アジアセンターの文化事業に参画するアーティストなどのプロフェッショナルを、インタビューや講演会を通して紹介するシリーズです。文化・芸術のキーパーソンたちのことばを日英両言語で発信し、アジアの「いま」をアーカイブすることで、アジア域内における文化交流の更なる活性化を目指しています。

国際交流基金アジアセンター主催「響きあうアジア2019」は、今年(2019年)の6月下旬から7月上旬にかけて、多数の公演、上映、イベントなどから成る複合的な芸術文化フェスティバルとして開催された。私はそのごく一部を鑑賞したに過ぎない。したがって以下の文章は、このフェス全体についての評というよりも、私が体験し得た幾つかの催しに関する感想と、それらから浮かび上がる(と私には思われる)「響きあうアジア2019」という試みの意義と展望、といった内容であることを、あらかじめお断わりしておきたい。

拡がりを見せるアジア諸国との文化交流

言うまでもないことだが、日本もアジアの一部である。だがしかし芸術文化に関していえば(「芸術文化」に限らないが)、この国の関心の照準は長らく、まず第一にアメリカ、そして第二、第三…ともっぱらヨーロッパの幾つかの国に向いていたと言ってよいのではないかと思われる。その世界地図が大きく変質してきたと感じられるようになったのは、おそらく過去十数年ほどのことではないだろうか。アジア諸国との文化交流が次第に盛んになり、近隣の、あるいはやや離れた国々の、さまざまな芸術やサブ/カルチャーが日本に本格的に紹介されるとともに、それは逆方向もまた真だから、日本の種々のジャンルのアーティストたちが次々とアジアへと旅立っていった。とりわけ2014年4月に国際交流基金アジアセンターが設立されてからは、双方向の文化親交ははっきりとアクティヴになり、多くの注目すべきプロジェクトが実現されてきた。

日本での上演から新たな試みへ―『プラータナー:憑依のポートレート』『フィーバー・ルーム』

「響きあうアジア2019」において、そのひとつの明確な結実と言えたのが、2018年の夏にタイ、バンコクで世界初演された演劇作品『プラータナー:憑依のポートレート』の日本初演だろう。タイ現代文学を代表する作家ウティット・ヘーマムーンの半自伝的長編小説を原作として、舞台芸術の国際的なシーンで活躍するチェルフィッチュ主宰の岡田利規が脚本と演出を、アートとコンテンポラリーダンスの二領域を跨ぎ超えるユニークな活動を継続するcontact Gonzoの塚原悠也がセノグラフィーを手掛け、タイの俳優たちが出演、日泰のスタッフによって舞台化されたこの大作は、日本とタイの国際共同制作作品、バンコクでの長期滞在制作作品としては異例と言っていい取り組みであり、岡田と塚原の作品歴においても特権的な輝きを放ち続けるであろう成功作となった。原作は作者本人を思わせる画家の苦悩と後悔に満ちた半生とタイの激動の現代史を重ね合わせながら物語られる私小説的な作品だが、岡田はタイという国の歴史性とローカリティに寄り添いつつも、自らがチェルフィッチュで果敢に問い続けてきた演劇の実験的な方法論を遠慮なく注ぎ込むことで、「現代タイ」をリアルに描いた演劇作品であると同時に、或る紛れもない普遍性と一般性を獲得した舞台に仕上げていた。 私は2018年のバンコクでの初演を観ていたが、その時点ですでに2019年夏の日本での公演は計画されていた。私は作品の驚くべき完成度と類いまれな魅力は十分に認めながらも、これが日本の観客にどのように受け取られるのかについてはいささか心配でもあった。タイの現代史に興味がある人はいくら東京といってもそこまで多くないのではないだろうか、と思ってしまったのだ。ところが「響きあうアジア2019」での日本公演は大成功だったのである。それも前評判以上に、いち早く公演を観た人々の熱を帯びた感想が口コミやSNSで拡散されることによって、いわば自然発生的に観客が増えていくことになったのだった。確かにタイという国への(主に観光的な)関心は近年高まっていたとはいえ、『プラータナー』の日本での受容はそれだけでは説明のつかない現象であったと思う。

写真:高野ユリカ

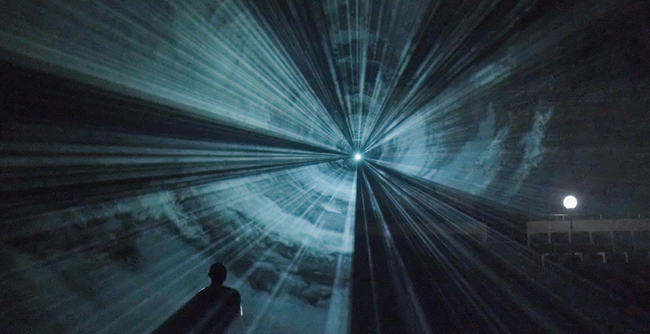

それと似たことが「響きあうアジア2019」のもうひとつの呼びものであったアピチャッポン・ウィーラセタクンの『フィーバー・ルーム』にも言える。アピチャッポンはタイ出身の国際的に有名な映画作家、アーティストだが、その多様な作品群の中でも一際特異な形式(マルチスクリーン+ライトプロジェクション)を持つ同作は、すでに2017年の「TPAM – 国際舞台芸術ミーティング in 横浜」で日本初演されていた。そのときも大きな話題を呼んで“フィーバー”現象が巻き起こったのだが、今回も再演でありながら連日多数の観客が詰め掛け当日券の争奪戦が演じられたという。『プラータナー』と『フィーバー・ルーム』はタイという国の他は共通点があるわけではないのだが、同じ東京芸術劇場で上演され共通チケットも販売されることで、はしご客を開拓した。両作品はどちらもきわめて個性的な、言い換えれば表面上は決して取っ付きが良いとは言えない野心作なのだが、にもかかわらずマニアックな客層以外の幅広い集客となったことには、今後同様のことを行う上で大きなヒントが隠されているのではないかと思われる。

私見では、それはやはり、タイであり、アジアであり、日本であり、そして/しかし、それらだけに留まらない、ということであると思われる。特定の場所、土地、都市、国への関心を惹起する導線とともに、それが一方的な視線に終始することなく、逆向きの視線、そしてそうした視線の交錯そのものを俯瞰するような視座が同時に保持されることで、ローカリティはユニバーサリティに接続される。バンコクはタイにあり、タイはアジアにあり、そしてアジアは世界の内にある。トーキョーは日本にあり、日本はアジアにあり、そしてアジアは世界の内にある、という当然といえば当然の事実を、しかしあらためて能動的に確認させてくれるような試み。単なる「日本公演」ではなく、わざわざ日本でやることが何かを生み出したりまた新たな試みへと繋がっていくような取り組み、『プラータナー』日本初演と『フィーバー・ルーム』再演はそのようなものになっていたと思う。

Courtesy of Kick the Machine Films

土着性とポストモダンが入り混じった東南アジア映画

サイレント映画と立体音響コンサートを合体させた『サタンジャワ』も特筆すべき催しだった。インドネシアを代表する映画監督ガリン・ヌグロホの同作は、生演奏と共に上映されることを前提に作られたサイレント映画だが、サウンドデザインの分野で近年目覚ましい活躍を見せている森永泰弘が新たに3D音響によるサウンドトラックを製作、更に「水曜日のカンパネラ」のコムアイをフィーチャーするという豪華版である。『プラータナー』とはまた違った、だが同じくらい野心的な企画の国際共同制作であり、しかも試みが試みだけに終わらず、確かで豊かな結果を出していたことも共通していた。コムアイの起用にはかなり驚かされたが、悪目立ちしてしまうこともなく(客層が普段の「水曜日のカンパネラ」とはかなり違ったということもあっただろうが)、舞台全体のアンサンブルに溶け込んでいていた。

インドネシアのヌグロホはタイのアピチャッポン・ウィーラセタクンと同様に、土着性とポストモダンの混交を独自のスタイルの内に昇華させ得たアーティストだが、特集「東南アジア映画の巨匠たち」では二人のほか、フィリピンのブリランテ・メンドーサ、シンガポールのエリック・クー、カンボジアのリティ・パンといった「巨匠」映画監督たち、加えてヌグロホの娘でもあるカミラ・アンディニなど気鋭の新進監督たちの作品が上映され、何人かの監督も来日して連日ティーチインやシンポジウムが開かれた。私はヌグロホの『メモリーズ・オブ・マイ・ボディ』(日本初公開)と、アンディニの『見えるもの、見えざるもの』という父娘の作品を観ることが出来た。一言でアジア映画といっても多種多様であるわけだが、女装した男性による舞踊である中部ジャワの伝統芸能レンゲルの実在する有名ダンサー、リアントの自伝的な内容を本人自身が登場して語る『メモリーズ・オブ・マイ・ボディ』も、脳に障害を負って床に就いたままの弟を想うまだ幼い姉が非現実の世界を幻視する『見えるもの、見えざるもの』も、先に記した「土着性とポストモダンの混交」の格好の取り組みと呼べる作品だった。エンターテインメント系とはまったく異なる、アジアのこの種の芸術映画は、まだまだ上映の機会が乏しい。その意味でも貴重な特集上映であったと思う。

文化交流の礎「響きあうアジア2019」

芸術文化の国際交流は、アーティスト同士、作り手同士の交流という面がもちろん重要であるわけだが、それ以上に「観客」を創造するということが今後の鍵であると思う。敢えて「創造」という言葉を用いたのは、もともとアジア諸国の芸術文化に一定以上の興味を持っていた人たちに向けて届けるということだけでなく、新たにそのような関心を抱く観客を生み出していく必要があると思われるからである。そのためには、各々の国とトポス(場所)に関する丁寧なガイドが要請されることはもちろん、企画そのものの際立った魅力が必須だと考える。個人的な希望としては、現段階では、入門編的なものよりも(それらはすでにある程度蓄積されており、その気になれば誰もがーーインターネットなどによってーーアクセス可能になっていると思われる)、それぞれの国内においても先進的、先端的な芸術文化を積極的に紹介し、何故そのような表現が生まれてきているのか、今後はどうなっていくのか、そしてそうした動向が、他の国では、日本では、どのようなかたちを取りつつあるのか、を考えていくことが、真の意味での「文化交流」の礎になるのではないかと思っている。そして「響きあうアジア2019」の幾つかのプログラムは、そのようなものになっていたと私は思う。

「響きあうアジア」とは、シンプルだが巧い言い方である。繰り返すが日本もアジアの一国である。時に賑やかに、時に厳かに、時に激しく、時に穏やかに互いに反射しつつ饗応する「アジア」の芸術文化の現在、そして未来について、多くの事柄を考えさせてくれる充実したフェスティバルであった。このような誠実な野心に支えられた催しが今後も継続して行われてゆくことを願ってやまない。

【関連レポート】

「『サタンジャワ』 サイレント映画+立体音響コンサート/響きあうアジア2019」を開催しました

映画制作におけるコラボレーションの未来図――「東南アジア映画の巨匠たち/響きあうアジア2019」シンポジウム

【関連インタビュー】

ウティット・ヘーマムーン――ひとりの物語から、拡張する芸術へ

アピチャッポン・ウィーラセタクン――『フィーバー・ルーム』から

ガリン・ヌグロホ――挑戦するシネアスト、飽くなきインスピレーションに導かれて

『サタンジャワ』サイレント映画+立体音響コンサート・プレトーク 森永泰弘×福島真人「サタン・音・欲望」

【関連リンク】

佐々木 敦

批評家。HEADZ主宰。複数の芸術文化を貫通する批評活動を行なっている。著書多数。早稲田大学文化構想学部非常勤講師、立教大学文学部兼任講師。