こんにちは。インドネシア6期バンドン派遣の白倉綾香です。

私が日本語パートナーズに応募した理由の1つは、大学でのサークル活動が生かせるのではないかと思ったからです。大学3年までカンボジアの孤児院と関わるサークルに所属し、日本語を教えたり、日本の文化を紹介する機会がありました。そこで暮らす子供たちは親を早くに亡くしたり、親が出稼ぎに行ったりするなど家庭環境による理由が大半です。

しかし、一言で「孤児院」といっても環境や設備、孤児院の経営者、子どもたちのバックグラウンドは様々であるということがインドネシアの孤児院を訪問してみて分かりました。

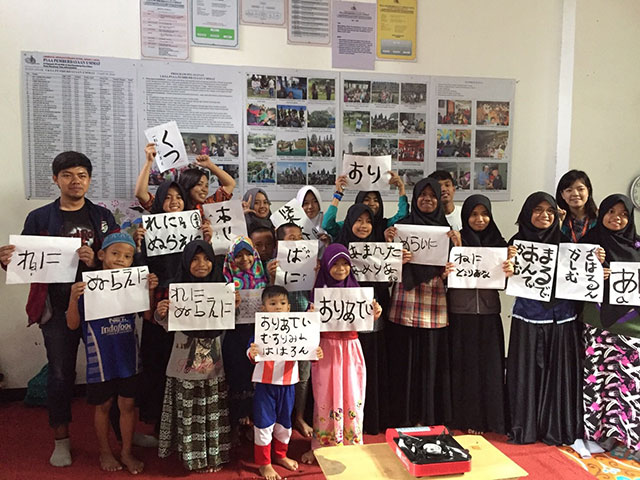

1月上旬、私を含めた日本語パートナーズ3人はインドネシア人大学生6人と共にPANTI ASUHAN PEMBERDAYAAN UMMATという孤児院を訪問し、日本文化を紹介しました。男の子と女の子の施設があるそうですが、今回は男の子の施設を訪問しました。

外見は想像していたよりも立派で周りの建物に馴染んでいました。また、中も絵画が飾られ手入れが行き届いているように感じました。

奥の看板を掲げている建物が訪問した孤児院

絵画は寄付されたもの

孤児院の環境が整っているのは、孤児院の経営者であるご主人とその奥さんの方針や人柄、努力のお陰です。

彼らは子供達がより暮らしやすいよう工夫し、いくつもの困難を乗り越えてきたようです。そして、それを知った方々が自然と孤児院に寄付してくださるようになり今の体制に落ち着いたようでした。

この孤児院には5歳から高校生までの子供達が暮らしています。

私は先入観からいわゆる「孤児」が多いのではないかと考えていました。

しかし、実際には自宅から学校へ通うことが困難であるため孤児院で暮らしている子がほとんどで、将来日本へ行くために日本語を勉強している子もいました。

小学校5年生以下の子供達と、折り紙を使って1つの作品を作成

はじめてひらがなで名前を書くことに挑戦!

学校外で行う日本文化紹介は先生という役割を越え日本人として多種多様なことに向き合える良さがあるなと感じました。

今回の訪問を通して、違う角度からインドネシアの国事情を知ることができとても貴重な経験になりました。

最後に全員写真